«Вкусите и видите»: Аллегория чувств и концепция правителя в сочинениях Кариона Истомина

Е.А. Погосян,

М.А. Сморжевских-Смирнова

Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллиннском университете (4–6 июня 2010 г.) (241 - 271). Таллинн: Издательство Таллиннского университета.

2013, ISBN: 978-9985-58-759-1

Ключевые слова: Карион, Истомин, чувства, сердце

скачать...

скачать...

I

В 1680–1690-е годе подношения на случай становятся неотъемлемой частью придворной панегирической культуры. Особое место занимают здесь произведения Кариона Истомина (конец 1640-х – 1722) – справщика Печатного двора, иеромонаха, входившего в ближайшее окружение патриарха Иоакима, а позднее и Адриана. Истомина можно по праву назвать одним из самых ярких и плодовитых авторов своего времени: он писал догматические трактаты, проповеди, исторические и учебно-педагогические труды, стихотворные «приветства» и про заические орации. В 1680-е годы Карион Истомин получает доступ к царскому двору, где спешит проявить себя как придворный панегирист (Сазонова 1993: 140–143). В своих панегириках он дважды обращался к аллегории чувств: в «Орации», поднесенной царевне Софье Алексеевне 13 марта 1687 г., и в «Книге Любви знак», составленной по случаю бракосочетания царя Петра Алексеевича в январе 1689 г. Настоящая статья является попыткой описать концепцию правителя, представленную в двух названных панегириках и связанную у Истомина с семантикой чувств и частей тела.

В «Орации» Истомина человек, «борбствуя пятогубицею чувствъ», предохраняет себя от «свѣрѣпыя плоти»:

– Чувство видѣніе, сі есть очеса, отсуетнаго зрѣнія отвращаетъ<...>.

– Слышаніе, сі есть уши отъ всякаго лестнаго шума <...>.

– Обоняніе, да смрадныя мерзости из адотечныя темницы рѣющыяся <...> нюхами не пущаетъ.

– Вкушенiе, дабы яда смертнаго, его же міръ сей представляетъ <...> не вкусити, крѣпит совершенно.

– Осязание, сі есть руки, дабы убійства, татбы, сребролюбія, <...> некасалося, зѣло удаляетъ.(Браиловский 1902: 474)

Отметим сразу же, что здесь названы все пять чувств (видение, слух, обоняние, вкус, осязание), но только в трех случаях названы органы чувств (очеса, уши и руки). В целом в «Орации» чувства появляются неоднократно и в разных контекстах, также как и разнообразные «удеса», одни из которых являются органами чувств, другие – как, например, сердце или ноги, – нет.

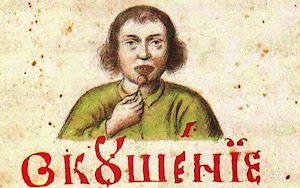

В «Книге», поднесенной Петру Алексеевичу, аллегория чувств легла в основу самой композиции панегирика. Чувства представлены здесь не только в стихах, но и в иллюстрациях. Органы чувств в этом панегирике, так же как и в «Орации», окружены другими частями тела. Во вступлении к панегирику помещено изображение сердца с надписью «Сердце смиренно» (рис. 1), за которым следует «Надглаголанїе желателно ѿ срдца» (то есть пожелания царю и царице)[1]1. Рисунки из «Книги Любви знак...» Кариона Истомина приводятся нами по факсимильному изданию: Истомин 1989.. Далее изображено лицо человека, представляющее Ум[2]2. Здесь и далее указания на персонажей, которые говорят и действуют в панегирике Истомина, даются с прописной буквы, а на чувства и части человеческого тела, если они таковыми не являются, – со строчной., и помещены стихи, в которых этот персонаж рассказывает о происхождении брака и поздравляет новобрачных (рис. 2). После того как читателю представлены сердце и Ум, следуют пять одинаково построенных частей: каждая начинается вопросом, затем идет изображение части тела, к которой этот вопрос обращен, и ее ответ. За каждым ответом следует библейская цитата, в которой прямо или косвенно упомянута названная часть тела, и далее иллюстрация и стихи к этой цитате. В первом сегменте помещено изображение глаза с подписью «видѣнїе» (рис. 3); за ним – ушей с подписью «слышанїе» (рис. 4); человека с открытым ртом и слегка высунутым языком с подписью «вкушенїе» (рис. 5); рук с подписью «ѡсѧзанїе» (рис. 6), и ног с подписью «нѻги» (рис. 7). Как мы видим, в пятой части ожидание читателя нарушено: вместо пятого чувства тут даны ноги. В библейских цитатах упоминаются очи, музыкальные инструменты (тимпаны и гусли), гортань и уста, руки, стези, а на иллюстрациях к библейским цитатам – астрономы, музыканты, книжники, представляющие сладость слова, виноградари, собирающие урожай, и воины (Истомин 1989: лл. 3 об. – 17).

Обращение Истомина к широко распространенной в европейской культуре аллегории чувств обратило на себя внимание исследователей культуры конца XVII в. Л. И. Сазонова[3]3. Л. И. Сазонова впервые опубликовала «Книгу» (Истомин 1989), снабдив публикацию подробным введением. в своей книге «Литературная культура России: Раннее Новое время» указывает:

<...> мы имеем дело с барочной, театрально-зрелищной эмбле матизацией древнего, идущего еще от античности топоса, связанного с описанием человеческого тела и чувств и под вергавшегося различным интерпретациям в искусстве Средневековья, Возрождения, барокко и романтизма (Сазонова 2006: 292).

Отмечает она и отсутствие обоняния в поднесении Петру Алексеевичу:

<В> «Книге Любви знак...» Карион Истомин трансформировал традиционную парадигму. Из пяти телесных чувств он ввел в действие «Видение», «Слышание», «Вкушение», «Осязание», последовательно игнорируя «Обоняние». Освободившееся место заняло Сердце, и таким образом числовое измерение парадигмы осталось неразрушенным – те же «пять чувств». Почему предпочтение отдано Сердцу? Оно воспринимается поэтом как главный орган чувств <...>. К тому же Сердце – образ, позволивший автору ввести собственную персону в стихи и проявить личное отношение к адресату – свою любовь и почтение. Таким образом, у поэта были весомые основания, чтобы отдать приоритет Сердцу перед Обонянием – чувством, с которым не всегда связаны положительные коннотации (Сазонова 2006: 297).

Не со всем в этом рассуждении можно согласиться. Во-первых, как мы уже видели, место пятого чувства в «Книге» занимает вовсе не сердце, а ноги (сердце, как и ум, находится в первой вводной части панегирика). Во-вторых, конечно же, сердце не может считаться чувством, по крайней мере нам не встретилось примеров такого понимания сердца. В эмблематических сборниках можно, например, найти изображение сердца в виде осажденной крепости, все ворота-чувства которой накрепко закрыты от врагов (плотских искушений)[4]4. Эту эмблему (сердце-крепость, которую обороняют пять чувств) обыграл, например, Петр I в письме к Меншикову 3 февраля 1703 г. В письме он называет Меншикова «Меінъ герцъ» и сообщает, что побывал в его крепости Ораниенбург, где дал названия «больверкам»: «1. Видѣние», «2. Слышание», «3. Обоняние», «4. Вку шение», «5. Осезание» (ПБПВ 1889: 126–127)., но само оно чувством не является (рис. 8). В-третьих, обоняние, которое Истомин не включил в «Книгу», могло, конечно, иметь отрицательные коннотации, но ровно в такой же степени, как и любое другое чувство (то есть быть проводником плотских искушений и вести к прегрешениям). Как показала Сюзан Харви в исследовании, специально посвященном обонянию в христианской культуре, негативное отношение к запахам можно найти только в трудах отцов церкви доконстантинова периода. В них речь идет, например, о том, что «чистые», не смешанные с чемлибо субстанции не пахнут: не пахнет вода, воздух, огонь; запах же сопровождает разложение и разрушение. Кроме того, обоняние – единственное из чувств, которое человек не может контролировать: можно закрыть глаза и не видеть, заткнуть уши и не слышать, но невозможно прекратить дышать; поэтому дурные, греховные запахи очень трудно избегать (например, запах языческого жертвоприношения). А поскольку человек не может выбирать между хорошими и дурными запахами, обоняние может рассматриваться как чувство, более опасное, чем остальные. Такие представления, однако, исчезают в IV–V веках с окончательным установлением литургической практики, которая непосредственно связана с использованием благовоний и ароматических масел. Более того, присутствие Всевышнего или небесных сил с этого времени устойчиво связывается с благоуханием, и обоняние становится чувством, которое дает возможность человеку непосредственно ощущать присутствие Божества (Harvey 2006: 31, 35, 38–44, 64 сл.).

Упоминает Сазонова и об аллегории чувств в «Орации», поднесенной Софье Алексеевне: «<...> автор, – пишет она, – обратился к тем же самым понятиям, которые фигурируют и в „Книге Любви знак...“: это Сердце, Видение, Слышание, Вкушение, Осязание. Классификация чувств соотнесена с телесными органами» (Сазонова 2006: 298). Здесь также есть несколько неточностей. Во-первых, сердце действительно играет важную роль, но оно, опять же, нигде не названо чувством, зато в «Орации», как видно из приведенной выше цитаты, присутствуют все пять чувств, включая и обоняние. Во-вторых, как мы видели, соотнесены с органами чувств не все чувства, а только видение, слышание и осязание (соответственно, названы только глаза, уши и руки).

Подробно останавливается на аллегории чувств у Кариона Истомина и М. С. Киселева в своей книге «Интеллектуальный выбор России второй половины XVII –начала XVIII века» (Киселева 2011). Она не только связывает части тела в изображении Истомина с барочной аллегорией, но видит в них отражение представлений о человеческом теле в культуре барокко. Исследователь также обращается к «Букварю» Кариона Исто мина (1694; см.: Истомин 1981), указывая, что здесь появляются не только те части тела, которые есть в панегирике, под несенном Петру Алексеевичу, но также и нос:

Рисунок в «Букваре», правда, не всегда совпадает с тем, что присутствует в «Книге...», но есть и почти полные повторения. Сердце представлено на букву «С»; глаз дается дважды на букву «З» – «зеница» и на букву «О» – «око»; ушная раковина – на букву «У»; кисть левой руки без манжеты – на букву «Р», а правая, в манжете, на букву «Д» («длань»). Буква «Н» представляет и ногу, и единственное прибавление – нос, причем в стихе для запоминания вводится и соответствующее чувство – обоняние: «человек умом / чрез нос обоняет» (Киселева 2011: 300–301).

Добавим к этому, что слова из «Букваря», которые при водит М. С. Киселева, – «человек оумом / чрез нос обоняет» (Исто мин 1981: н/н) – указывают на совершенно определенную тради цию в описании чувств человека. Эта традиция восходит к сочинениям Теофраста «Об ощущениях» и «О запахах». Мнения Теофраста были широко известны благодаря «Лексикону Свиды», популярной византийской энциклопедии X в. Это сочинение было знакомо русскому читателю по крайней мере со времен Максима Грека, который перевел из него целый ряд статей (Буланин 1979: 257–285). В «Лексиконе Свиды» пяти чувствам посвящена специальная статья. Здесь выстраивается иерар хия чувств: зрение занимает первое место как самое отчетливое чувство, за которым следует слух, а потом обоняние, и за ними вкус и осязание[5]5. SOL: alphaiota, 326 (https:////www.stoa.org/sol/indices/alphaiota.html).. Отметим, что в таком же порядке названы пять чувств в «Орации» Кариона Истомина, а также в упомянутом выше письме Петра I Меншикову (см. примеч. 3). Что же касается органов чувств, то, согласно Лексикону Свиды, нос к ним не относится: органом обоняния является не нос, а «сосцевидный отросток» мозга[6]6. SOL: rho, 186 (https:////www.stoa.org/sol/indices/rho.html)., то есть человек, по Свиде, действительно обоняет умом[7]7. Трактовка ума как органа обоняния наводит на предположение, что и в «Книге», где Ум появляется во вводной части, и потом обращается к чувствам и потом к ногам, он также может представлять отсутствующее обоняние. Такое предположение не находит, однако, прямого подтверждения в тексте панегирика, разве что перед нами одна из замысловатых шарад Истомина, которая еще ждет своей разгадки.. Этим в определенной степени можно объяснить тот факт, что Истомин, который при составлении «Книги» с самого начала ориентировался на создание не только вербального, но и визуального ряда, решил оставить осязание в стороне как связанное с неудобным для изображения органом чувств. А то, что нос появляется у Истомина в «Букваре», вполне понятно: он тут не выполняет роль органа чувств, а представляет букву «Н».

Как мы видим, ни в «Орации», ни в «Книге» Истомин не стремится построить стройную аллегорию пяти чувств, скорее он обращается к разным чувствам, органам чувств и частям человеческого тела по мере того, как выстраивает перед слушателем свою мысль. По нашему мнению, особенности трактовки чувств и частей тела, отсутствие здесь симметрии и последовательности, а также пропуски, нарушающие ожидание читателя, – все это непосредственно связано с представлениями Кариона Истомина о природе царской власти, определяющими их и ключевыми для автора библейскими источниками, а также пониманием политической ситуации в России конца 1680-х годов.

2

Карион Истомин поднес царевне Софье «Орацию» вместе с переводом книги, которую озаглавил «Боговидная любовь». «Орация», таким образом, служила одновременно и панегириком правительнице, и своего рода предисловием-ключом к переводу. Оригиналом для перевода послужила популярная компиляция «Manuale beati Augustini de aspiratione hominis ad Deum». Компиляция была составлена в большей своей части из «Исповеди» Блаженного Августина с включением отрывков из других средневековых медитаций близкой тематики. Самые ранние печатные издания этого сборника относятся к 1506– 1507 гг., но уже к концу XVI в. существовало более 70 изданий как на латыни, так и в переводе на европейские языки (Staykova 2009: 126–127, 138 note 19). Подносная рукопись Истомина была богато иллюстрирована. В полном названии перевода указывалось, что это книга «о видѣніи Христа» (Браиловский 1902: 330)[8]8. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы; курсив в цитатах наш – Е. П., М. С-С.. То есть сама книга, как видно и из ее названия, должна вести читателя к боговидению, и потому зрение играет здесь особую роль.

Перевод Истомина и его оформление требует отдельного исследования, сейчас нас будет интересовать только «Орация», которая была произнесена при поднесении перевода и является оригинальным панегирическим сочинением. Если в самом переводе речь идет о боговидении, к которому должен стремиться каждый человек, то в «Орации» Истомин подробно рассматривает природу мистического видения правителя. Софья, вне всякого сомнения, является для него правительницей: он называет ее «всея великія и малыя и бѣлыя россіи Самодержица» (469), «црское пресвѣтлое величество» (471) и повторяет эти титулы на протяжении всего сочинения. По мнению Истомина, Софья должна стать боговидицей именно как правительница.

Человеческое тело Истомин уподобляет скинии и указывает, что «Гдь съ богоизбранными своими людми и пророки во онѣй разглаголствова» (469). Общение человека с Всевышним Исто мин связывает здесь со слухом (в скинии звучит голос Всевышнего), но почти сразу за этим утверждением уподобляет слух вкушению: «боголюбивая душа» стремится услышать Всевышнего, «ожидая присно гласа его тонкаго, тихаго, сладкаго» (470). Господь может посетить тело всякого человека, чтобы «разглагольствовать» с ним. Но Истомин подчеркивает различие между всякими «людми» и богоизбранными «пророки»: в отличие от всякого человека, царь Давид и апостол Павел («пророки») являются сосудами, которые «исполнены» благодати (470). И это подспудное противопоставление приобретает в «Орации» все большее и большее значение по мере того, как концепция автора раскрывается слушателю. Одновременно Истомин шаг за шагом все более акцентирует тему вкушения: он говорит о внешнем человеке, который «пищами» питается, и о внутреннем, который питается «словесы вѣры», а именно, «законными богоглаголевыми» (то есть словами Ветхого Завета), «боговдохновенными» (Новым Заветом) или даже просто «проповѣданными», то есть переданными опосредованно (470). К тем, кто может питать других людей, передавая им Божественное слово, Истомин, как мы увидим далее, относит и монархов. А потому вкушение и питание становятся центральными панегирическими темами орации.

Как поясняет Истомин, Спаситель стоит у дверей сердца человека-скинии, и каждая боголюбивая душа «отверзаетъ» Ему двери, чтобы в своем сердце «вечерятъ» со Спасителем (470): эта «пресладкая вечеря», когда человек удостоен «ясти» со Спасителем, представлена как своя для каждого человека Тайная вечеря и внутреннее причастие. Но, конечно, далеко не каждый человек способен вот так превратить себя в скинию: «не всі члцы <...> храмы своя на вшествіе созидаютъ, не вси пищи словес со пресладкимъ Спасителемъ Хрстомъ вечеряти усердствуютъ» (470). Им нужна помощь:

И на таковое Созиданіе вси человѣцы от всѣхъ вспоможенія требуютъ велицыи и маліи, убозіи и богатіи единъ от единаго. Не глетъ бо око, глава, или рука нозѣ, или иному удеси, не потребенъ ми еси <...> (471).

Эти слова отсылают к 1-му посланию апостола Павла Коринфянам: Павел говорит о том, что все верующие в Спасителя составляют «єдино тѣло», и потому части этого тела не должны вступать в распри: «речетъ нога, якѡ нѣсмь рука»; «речетъ ѹхо, якѡ нѣсмь ѻко»; «не можетъ же ѻко рещи руцѣ: не требѣ ми єси: или паки глава ногама: не требѣ ми єсте» (1 Кор. 12: 12– 21, ср. 22–27). В панегирической культуре этот отрывок послания апостола Павла используется довольно часто для описания государства и составляющих его сословий, которые одинаково важны для государственного благополучия. Но для Истомина, как можно полагать, важно и послание в целом, поскольку здесь перечислены разные пути постижения Всевышнего: «Комуждо же дается явленїе дха на пользу: ѻвому бо дхмъ дается слово премдрости, иному же слово разума», иным дарование исцеления, иным – пророчества (1 Кор. 12: 7–8). Истомин в «Орации» тоже подчеркивает, что познание Спасителя может быть достигнуто разными путями, но связывает эти пути с разными чувствами: «иніи познают от слуха, иніи от зрѣнія, иніи от вкуса»:

От слуха же познают Бга, слышащіи Слово Бжіе <...>: зрѣніемъ познаютъ Бга словы, чтущіи Бга вписанияхъ: и философи, иже созерцают Бга втварѣхъ, вкушеніемъ же познаютъ едини блазіи: по духоотригновеннымъ давидовым словесамъ вкусите и видите, яко благъ Гдь. И сее послѣдніе знаніе, всѣхъ есть совершеннѣйшее и извѣстнѣйшее (475).

Этот последний тип познания доступен только «блаженным», и к ним Истомин относит царя Давида. Слова его псалмов «духо отригновенны», это – божественные словеса, которые псалмо певец Давид мистически вкусил, и потом «отрыгивает» для чтущих или внимающих Писание, то есть для тех, кому доступны только низшие пути познания. Истомин напоминает слова Давида: «яко благая еси, прелюбезнѣ: вкусите блазіи и видите яко благ Гдь» (476). То есть Давид вкушает внутренне, а «отрыгивает» внешне, становясь своеобразным переводчиком божественных словес. Отметим, что именно «отрыгивающим» слова Всевышнего представлен Давид в Беседе Иоанна Злато уста на 44-й псалом. Царь Давид здесь говорит: «Ѿтрыгну сердце мое слово благо, глаголю азъ дѣла моѧ цреви» (Пс. 44: 2). В комментарии к этому стиху Златоуст указывает:

Такъ какъ изрекаемое имъ не было чѣмъ-нибудь человѣческимъ, но онъ начиналъ возвѣщать небесное и духовное, не отъ собственнаго изобрѣтенія, а отъ божественнаго дѣйствія, то онъ и выражаетъ это словомъ: отрыгну. <...> Какъ отрыжка зависитъ отъ качества кушаній, такъ и въ духовномъ ученіи: что вкусилъ пророкъ, то и отрыгнулъ (Иоанн Златоуст 1899: 184).

Царя Давида Иоанн Златоуст сравнивает с Иезекиилем, который

представляетъ тоже дѣйствіе чувственнымъ образомъ, съѣдая книжный свитокъ, и съѣдая съ удовольствіемъ: бысть, говоритъ онъ, во устѣхъ моихъ, яко медъ, сладокъ. <...> Это – не желу докъ, принимающій кушанье, а сердце: отрыгну, гово ритъ, сердце мое (Иоанн Златоуст 1899: 184; курсив в источнике; ср.: Иез. 3: 3).

Говоря об «отригновении» божественных слов, Истомин непо средственно не сравнивает царя Давида с пеликаном, но аналогия вполне прозрачна: в 101-м псалме Давид сам уподоб ляет себя пеликану («ѹподобихсѧ неѧсыти пустыннѣй» [Пс. 101: 7])[9]9. Указание именно на пеликана появляется и в греческом, и в латинском тексте этого псалма: «ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ» (102: 7); «adsimilatus sum pelicano deserti factus sum quasi bubo solitudinum» (102: 7)., и у Истомина царь Давид отрыгивает псалмы, как пеликан – частично переваренную пищу для питания своих птенцов, которую иначе они не могли бы проглотить. В средневековых бестиариях, в том числе и славянских, рассказывалось, что пеликан разрывает клювом свою грудь, чтобы напитать своих птенцов (или же окропить своей кровью погибших птенцов и оживить их). Пеликан знаменует здесь Христа, а его кровь – евхаристию. Эта легенда известна и по русским источникам (Белова 2001: 204). Истомин ее, конечно же, хорошо знал, но обращался к исходному ветхозаветному значению символа, которое вполне соответствует описаниям пеликана в классических источниках, в первую очередь, у Аристотеля и Плиния Старшего (тоже, по всей вероятности, хорошо Истомину известных). По словам Аристотеля («История животных», кн. 9, гл. X, § 71), «пеликаны, живущие у рек, глотают большие и гладкие раковины; когда же они сварятся в месте, находящемся перед желудком, извергают их, чтобы выбрать мясо из раскрытых раковин и съесть его» (Аристотель 1996: 357)[10]10. Аналогичное описание пеликана находим и в 66-й главе 10-й книги «Естественной истории» Плиния Старшего (Pliny the Elder 1940: 376–377).. Нужно иметь в виду и тот факт, что для Истомина пеликан, или, как его называли по-русски, «баба-птица», не был чем-то удивительным или легендарным: в Москве пеликаны, доставляемые из Астрахани, не были диковинными птицами. Так, например, пеликаны были среди подарков, поднесенных Карлу II русскими послами в 1662 г.: «посланы въ Англію поминки: 9 кречетовъ, 3 сокола, 4 ястреба, 2 бабы, 2 колпи, 3 цапли, – всего 23 птицы; 2 куницы, 2 горностая, 6 верблюдовъ и лисицъ живыхъ» (Лодыженский 1880: 443). В Лондоне означенные пеликаны жили на Королевском птичьем дворе недалеко от Вестминстера. Описание именно этих двух птиц Фрэнсис Виллоуби (1635–1672) включил в свою «Орнитоло гию» (Willughby 1678: 327) – книгу, положившую начало новой науке.

Вернемся к «Орации». Познание вкушением, как мы видели, является высшей формой познания по сравнению с позна нием зрением и слухом, оно есть внутреннее причастие: именно та ким является «пиршество» Софьи, которое «воспомоществуетъ» ей «в созиданіе тѣла Христова» в ней самой (476). Царевна Софья, как указывает Истомин, достойна и готова принять в своем сердце «цря Ӏиса» (471), и подносимая книга медита ций должна помочь Софье обрести мистическое знание, которое она, как царь Давид, призвана получить через вкушение и передать своим подданным: «Вашему же пресвѣтлому царскому величеству и многоцарственному самодержавству <...> удесамъ прочимъ и мѣншымъ <...> помоществовати годствуетъ» (471–472). «<Н>а тебѣ блаженнѣй госпожѣ, – пишет Истомин, – исполнится чрез пророка реченное Господом слово: изве дый чистое из недостойнаго, яко уста моя будеши» (477; ср.: Иер. 15: 19): чистое здесь – Слово Божие, а недостойное – человеческие уста[11]11. Следует отметить, что путь к мистическому знанию книга Августина открывает Софье не только через вкус, но также через осязание и обоняние. Читая перевод, она будет «яко бы рукою осязанно глаголати со Христомъ блаженнаго Августина» (472); для нее эта книга – «Божіихъ ароматъ аптика есть. Сладчайшая паче меда и сота» (472). Эти три чувства необходимы Софье, чтобы «вечеряти» с Иисусом (470), но высшее познание возможно только через вкушение и дано только блаженным; оно доступно Софье как правительнице и является знаком ее богоизбранности..

Разъясняя слушателю эту способность блаженных служить устами Всевышнего, Истомин напоминает евангельский рассказ о том, как к апостолу Петру обратился сборщик дани, спра шивая, не заплатит ли дань его Учитель. Христос же ска зал ученику, «Петре шед улови рыбу <‘когда Петр шел ловить рыбу’. – Е. П., М. С.-С.>, и обрящеши вней статиръ, и даждь оный за мене и за себе» (472; ср.: «шедъ на море, верзи ѹдицу, и, юже прежде имеши рыбу, возьми: и ѿверзъ ѹста єй, ѡбрѧщеши статиръ: той вземъ даждь имъ за мѧ и за сѧ», Мф. 17: 27). Спаситель разъясняет апостолу Петру, что вместо дани ему следует передать сборщикам то, что он получает из уст Спасителя (представленного в притче как Ἰχθύς ‘рыба’), а именно – слово. Апостол Петр, святой патрон царя Петра Алексеевича, указывает здесь, как можно полагать, на способность молодого царя передавать, как и Софья, своим подданным слова, полученные им непосредственно из уст Спасителя. Уравнивая Софью и Петра в их способности постичь мистическое знание, Исто мин показывает себя не сторонником одной из придворных партий, а скорее сторонником согласия между правителями, своеобразной гармонии власти. Неслучайно, по-видимому, эпизод с апосто лом Петром следует за цитатой из послания Коринфянам «не глетъ бо око, глава, или рука нозѣ, или иному удеси, не потребенъ ми еси» (471), а также за прямым указанием на то, что даже правитель нуждается в помощи – в борьбе с силами зла: «кто не востребуетъ поможенія каковаго» (472). Царь Петр потре бен Софье, и она потребна ему.

3

Также замысловато выстраивает Карион Истомин концепцию чувств монарха в панегирике, посвященном бракосочетанию царя Петра Алексеевича с Евдокией Лопухиной, которое состоялось 27 января 1689 г. 30 января Истомин приветствовал чету новобрачных стихотворной эпиталамой «Книга Любве знакъ въ честенъ бракъ» и поднес им богато украшенный экземпляр своего сочинения. «Книга» была рукопис ной, стихи сочетались в ней с цветными миниатюрами, золотым и серебряным письмом, фигурными инициалами.

«Книгу» открывает миниатюра, в нижней части которой изображены Петр и Евдокия, а в верхней – Христос с Богоматерью, восседающие на облаках, за ними – святые покровители новобрачных (рис. 9). Осью всей компози ции являются слова из Книги Бытия: «И сотвори бгъ члка, по образу бжїю сотвори єго, мужа и жену сотвори ихъ» (Быт. 1: 26–27). Стих выделен киноварью и расположен верти кально в са мом центре земного мира, между Петром и Евдокией. Он словно вырастает из земли как ствол дерева и упирается в небо. По отношению к этому библейскому стиху-стволу все остальные реплики расположены подобно ветвям. Петр, стоящий по левую (от зрителя) сторону этого древа, и Евдокия, стоящая справа, повторяют традиционную иконографию Адама и Евы у древа познания добра и зла. Таким образом, на цитатном и изобра зительном уровнях вводится тема первого брака и, через древо, – первородного греха. Но древо познания добра и зла является здесь и прообразом крестного древа: вертикаль земного регистра – цитата о сотворении мужа и жены – имеет, как перекладину креста, свою горизонталь (тоже киноварную) в небесном регистре миниатюры. Ею становится расположенные над небожителями евангельские слова: «Бракъ бысть в канѣ галїлейстѣй, и бѣ мти Іисова ту. Званъ же бысть Іисъ и ѹчнцы єгѡ на брак» (Ин. 2: 1–2). Эта вертикаль отде лена от своей горизонтали многослойным тяжелым облаком, и незавершенность этого символического креста имеет важный для панегирика смысл. Как древо познания добра и зла преобразилось Христом в древо искупления, так и ветхозаветный брак, ознаменованный первородным грехом, преобразится в новозаветный, освященный первым чудом Христа (претворение воды в вино в Кане Галилейской). Но это преобра жение требует от брачующихся молитвенного труда и пре одоления препятствия, которое в тексте «Книги» Истомин определяет как «любострастна <...> нощь» (Истомин 1989: л. 6 об.)[12]12. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера листа; подчеркивания наши. – Е. П., М. С-С..

Между новобрачными и небожителями на миниатюре происходит своеобразный диалог посредством реплик, протягивающихся из уст в уста: цитатами из Священного Писания Петр и Евдокия испрашивают благословения, а Христос и Богородица благословляют их. Правая и левая части миниатюры, однако, несимметричны. Слова молитвы Евдокии обращены вверх, они доходят до темной тучи, отделяющей ее от Богоматери и св. Евдокии, и упираются в нее, а сама она смот рит на своего жениха. Слова царя поднимаются вверх и проницают тучи, они пересекаются, даже как будто сплетаются со словами Христа и встречаются со словами Богоматери. Взгляд царя также обращен вверх, он смотрит на Богоматерь, и она смотрит на него, создается впечатление, что их взгляды встречаются. Иллюстрация показывает, что царь, вступивший в брак, в отличие от царицы, способен и проницать взглядом тучи (говоря словами «Орации», ему доступно «боговидение»), и вступать в прямой диалог с небожителями (а поскольку реплики идут из уст в уста, можно сопоставить этот диалог с познанием через вкушение, о котором говорилось в «Орации»). В миниатюре, таким образом, заявлены две главные темы панегирика: дидактическая и политическая. Дидактическая, связанная с воспитанием человека в браке и браком, преимущественно связана со зрением, и мы уже говорили о ней в отдельной работе (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2010). Сейчас же речь пойдет о политической концепции панегирика, представленной, в первую очередь, через тему вкушения.

Самое первое стихотворение «Книги» – «Рѵѳмы на изъявленїе Лицъ» – является пояснением к рассмотренной выше миниа тюре. «Рифмы» начинаются с описания брачного пира в Кане Галилейской: «В канѣ на братѣ / Хрстосъ угощаемь» (л. 3). Чудо, совершенное в Кане, традиционно рассматривается как прообраз Тайной вечери и первого причастия, когда Христос претворил хлеб и вино в Свои тело и кровь и дал вкусить их апостолам. Обращение к этому евангельскому эпизоду (где есть и пир, и угощение, и чудо претворения) позволяет Истомину уже в самом начале панегирика ввести важную для всего сочи нения тему евхаристии (что подчеркнуто в заставке к «Рифмам», в которой представлена Ветхозаветная Троица: три ангела здесь вечеряют за богато накрытым столом). Далее в «Рифмах» Истомин сообщает, что и на свадьбу «Цря Петра славна, // Алеѯiевича» приходит Иисус и приводит с собой мать и учеников (л. 3). И если Христос подает милость всем просящим, а святые покровители царя и царицы спасают и сохраняют молодую чету, то Богородица специально заботится о Петре как о царе: «Законодержцевъ <...> два марiа полнитъ блгодати» (л. 3 об.). Такое особое отношение Богоматери к царю Петру, как мы видели, отражено и в миниатюре, открывающей книгу. В основной части «Книги» тема брачного пира как причастия также звучит очень отчетливо.

Таинство евхаристии всегда предваряет таинство брака (не приняв святых даров, приступить к таинству брака нельзя), но у Истомина они непосредственно уподоблены, и это уподобление ведет к политической концепции «Книги». Впервые оно появляется после описания «первосвадьбы» Адама и Евы в разделе, посвященном «Уму». Сюжет Адама и Евы связан со вкушением, но Истомин не входит в детали и указывает только, что «Адамъ и Еѵа / начаша здѣ жити, // слвѧще Бга, / и дѣти родити. <...> народы многи / в' мiрѣ семъ явиша». Царский брак описан иначе: «И ншъ ннѣ Црь / браку причастисѧ, // <...> в' любви просвѣтисѧ». Царская свадьба, с одной стороны, как всякий брак, продолжает традицию первого брака, от которого, как пишет Истомин, все браки «блгословны быша», и царь с царицей будут «чада чад зрѣти» (л. 6 об.). С другой стороны, свадьба царя через мистическое соприкосновение с евангельским событиями и присутствие на ней Христа и Богоматери не просто следует за таинством причащения, как всякий брак, но становится формой мистического причастия, аналогом и новозаветного брака в Кане, где свершается чудо претворения воды в вино, и Тайной вечери, с претворением хлеба и вина в тело и кровь Христову. Тема царской свадьбы как особой формы причастия должна была напомнить читателям «Книги...» еще об одном событии из истории царской семьи – венчании на царство. Тогда Петр сподобился особого причастия в алтаре – по священническому чину, – обретя вместе с тем и новый статус помазанного на царствие правителя[13]13. Вопрос о причащении царя во время помазания на царство и связанных с этим изменениях в священнической иерархии подробно рассмотрен Б. А. Успенским (1996).. Вступая в брак, Петр тоже обретает новый значимый статус, и Карион Истомин стремится всячески подчеркнуть этот факт.

«Приобщение» телу и крови Христовой полностью изменяет плоть человека. Брак как евхаристия преобразует человеческую плоть. Об этом свидетельствуют евангельские слова, которые неоднократно повторяются в чине венчания: «сегѡ ради ѡставитъ человѣкъ ѻтца [своего] и матерь и прилепитсѧ къ женѣ своей, и будета ѻба въ плоть єдину, якоже ктому нѣста два, но плоть єдина: єже ѹбо бгъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ» (Матф. 19: 5–6). О брачующихся, которых соеди няет Господь «въ плоть едину», напоминает и Карион:

Црѧ, Царицу

счета в' плоть однакѡ.

Эти слова должны указать на обряд (то есть на внешнюю сторону брачного ритуала): «Таинством стым / Црковь сїе яви» (л. 8 об.). Подробно на теме брака как соединении плоти царя и царицы Истомин останавливается в разделе, посвященном Слышанию. Ум в самом начале раздела говорит ушам: «услаждайте вы / <...> душы» (л. 9 об.). Уже здесь уши подспудно связаны с чувством вкуса: они у-слажд-ают душу, то есть наполняют ее сладостью. Тему сладости царского брака-вкушения Истомин развивает в ответе Слышания. Значительная часть всего панегирика написана силлабическим 11-сложным стихом (5 + 6). При этом первая и вторая части графически представлены как отдельные колонки, и вторая колонка может читаться как самостоятельное стихотворение, которое являет и подчеркивает глубинные смыслы панегирика. В ответе Слышания после рассказа о том, что оно слышит и видит на царском пиру, следует еще одна отсылка к новозаветной свадьбе:

днесь спрѧже црѧ

Чудо сотвори

здѣ блгословилъ

Царицѣ избраннѣ.

Хрстос' в' водѣ тамѡ,

Царско сѣмѧ само.

Если же читать только правую часть стихов, то отчетливее проступает тема вина как преображенной субстанции:

Царицѣ избраннѣ.

Хрстос' в' водѣ тамѡ,

Царско сѣмѧ само.

Во-первых, акцент теперь сделан именно на новозаветных событиях: «царица избранна», в честь которой Христос пришел на свадьбу в Кане, – это, конечно же, Богоматерь. Слова «Христосъ въ водѣ» указывают на сущность происшедшего пре ло жения: вода претворилась в самого Христа, то есть в его кровь. «Рас творение» самого Христа в воде, что делает вино кровью, пред ставлено также как растворение в воде Царского семени, то есть пролитая Христом кровь есть семя (этот образ традицио нен в контексте довольно распространенной в XVII в. темы процветшего креста). Ответ Слышания возвращает читателя к теме сладости любви царя и царицы и подчеркивает мистический эротизм этого пожелания: «Здравствуй Гсдрь, / Црю величайшїй, // с' Царицею ти / в' любви предсладчайшїй!» (л. 10 об.).

К теме свадьбы-вкушения Истомин обращается и в эмблеме, завершающей раздел, посвященный Слышанию. На картинке здесь представлены музыканты с барабанами и скрипками, а в центре – гусли, атрибут царя Давида (рис. 10). Девизом Истомин выбрал псаломскую цитату, которая иллюстрирует именно слух: «Прїимите ѱаломъ и дадите тѷмпанъ, ѱалтiрь красенъ с' гуслми» (Пс. 80: 3). 80-й псалом, откуда взяты эти слова, полностью посвящен теме праздника и пира: «во блго знаменитый день праздника» Всевышний обращается к торжест вующим и обещает: «разшири ѹста твоѧ, и исполню ѧ» (Пс. 80: 4, 11). Псалом имеет подзаголовок «ѡ точилѣхъ», то есть о вино градных прессах (иконописный сюжет «Христос в точиле» в конце XVII в. уже широко известен, в нем Христос уподобляется виноградной лозе, а выжатый сок – крови Христа, сюжет же в целом знаменует причастие). Праздник, описанный в псалме, – это праздник, посвященный сбору винограда и приготовлению вина, он является прообразом распятия и снова указывает на таинство причастия. В панегирической культуре петровского времени эта тематика может иметь прямые политические коннотации, как, например, на иконе «Литургия Господня» (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2009), где эта тема также соотнесена с царским браком (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2011; Pogosjan, Smorzhevskihh-Smirnova 2011).

Центральное место в решении темы царского брака как причастия занимает поздравление молодоженам от «Вкушения». Уже в первых строках этого раздела Истомин говорит о том, что «Вкушение» – особое, «не пустое» чувство, оно ведет к познанию:

чрез умно чувство

И нынѣ в' снѣди

да славит всѧкїй

та разумѣваю.

словесно торжество,

єдино Божество.

Рифма «вкушаю – разумеваю» дополнительно подчеркивает познавательный характер вкушения. Во втором предложении при веденного сегмента Истомин вдруг меняет логику: казалось бы, что слава («словесно торжество») должна исходить из уст человека, но здесь слава есть снедь, вкушаемое, то, что входит в уста. Славить Бога «въ снѣди» – это еще одно указание на при частие, поскольку именно так можно «глаголъ вкушати», то есть вкушать Бога-Слово. Слова псалма, помещенные после стихотворения, продолжают эту тему: «Коль сладка гортани моему словеса Твоѧ паче меда устом моимъ» (л. 13; Пс. 118: 103).

Псалом 118, из которого взяты эти слова, выделяется среди библейских источников «Книги» уже тем, что появляется как прямая цитата дважды, остальные же – только один раз. Кроме того, он в целом тематически близок эпиталаме. Этот псалом рассказывает о жизни царя Давида. Блаженный Феодорит пишет об этом псалме следующее:

Божественный Давидъ много различныхъ перемѣнъ имелъ въ жизни: и бѣгствомъ спасался отъ враговъ, и въ бѣгство обращалъ враговъ, впадалъ въ горести, и потомъ велъ жизнь радостную; проходилъ путь божественный, и претыкался въ шествіи, и снова слѣдовалъ Божественнымъ законамъ. По этому все сіе собралъ во едино въ настоящемъ псалмѣ <...> (Феодорит 1906: 248–249).

Более того, центральной для псалма является тема особого призвания молодого царя. Это подчеркнуто и в комментарии Феодорита на слова «Юнѣйшїй азъ єсмь» (Пс. 118: 141):

Когда божественному Самуилу повелѣлъ Богъ одного изъ сыновей Іессеевыхъ поставить въ царя; тогда не призналъ онъ достойными всѣхъ прочихъ, украшавшихся и крѣпостію, и силою, и благообразіемъ тѣла, но спрашивалъ Іессея: не осталось ли у него еще дѣтей? И какъ Іессей сказалъ: остался отрокъ малый <...>; Пророкъ велѣлъ привести его, и едва былъ приведенъ, немедленно помазалъ eгo (Феодорит 1906: 279; ср.: 1 Цар.16: 8–13).

Тематика псалма, как мы видим, очень близка обстоятельствам провозглашения Петра I правителем.

Молодой царь, познающий Всевышнего, обращается в псалме к своему сердцу, рукам, ногам, устам, ушам и глазам, что также связывает псалом с «Книгой». Сердце является в псалме многократно: например, сердцем царь ищет Господа, в сердце хранит Его слова и закон (Пс. 118: 10, 11, 34, 32). Царь Давид просит Господа открыть ему очи и отвратить их от суеты, его очи теряются в Божественном слове (Пс. 118: 18, 37, 82). Он воздвигает руки к заповедям, просит отвратить его ноги от «пути лукава» и возвращает их к познанию Всевышнего, направляя свои стопы к Слову; закон – светильник его ногам (Пс. 118: 48, 101, 105, 59, 133). И уста в псалме являются именно в том значении, которое так важно Истомину: «Ѹстнама моима, – восклицает царь Давид, – возвѣстихъ всѧ судбы ѹстъ твоиихъ», «не ѿыми ѿ ѹстъ моихъ словесе истинна», и тогда «ѿрыгнутъ ѹстнѣ мои пѣніе» (Пс. 118: 13, 43, 171). Получение правителем из уст в уста мистического знания, таким образом, подчеркнуто и этим источником «Книги». Кроме того, 118-й псалом является алфавитным, каждое из 22-х восьмистиший начинается здесь буквами древнееврейского алфавита, а поскольку буквы имеют и словесное название, то восьмистишия обыгрывают их. В некоторых случаях это хорошо видно и в славянском тексте псалма (хотя здесь азбучная структура не сохранена). Известно, что Истомин придавал букварям исключительное значение в воспитании монарха и сам составлял их для детей царской семьи (Браиловский 1889: 65, 78; Сазонова 1993: 143; Киселева 2011: 300–303). Важным для Истомина могло быть и то, что первое восьмистишие псалма («наука») и последнее («царь») определяют центральную тему псалма – познание правителем Всевышнего. И сам Истомин включает в «Книгу» замысловатые буквенные заставки, которые составляют своеобразный ребус, прямо связанный с тематикой книги, и отгадать который дол жен адресат этого панегирического сочинения (Погосян, Смор жевских-Смирнова 2010). Все это дает возможность рассматривать псалом как важный подтекст панегирика Истомина.

Главная панегирическая тема и «Орации», и «Книги» связана с обретением правителем особого знания через внутреннее вкушение. Богоизбранный правитель у Истомина, будь то Софья Алексеевна или Петр Алексеевич, предстает как блаженный и мистик. Что же касается аллегории чувств, которая появляется в обоих панегириках, то кажется, что именно такое понимание правителя определяет, как у Истомина представлены человеческие чувства и органы человеческого тела. Истомин трансформирует традиционную аллегорию пяти чувств. В «Орации» два органа чувств у него отсутст вуют, и потому аллегория в целом оставляет слушателя с ощуще нием неполноты и незавершенности. В «Книге» он оставляет только четыре чувства, и все из них соотнесены с традиционными для этой аллегории частями тела, но зато заменяет пятое чувство на ноги, которые означают сами себя, и, таким образом, нарушает структуру аллегории в целом. Истомин нарушает ожидание слушателя и тогда, когда резко сужает значение устойчи вой метафоры государства как тела, и преобразует ее так, что тело человека теряет свое метафорическое значение, превра щаясь то в тело панегириста (чье сердце представлено в «Книге»), то в тело самодержавного правителя (что особенно отчетливо видно в «Орации»). Такой же сдвиг можно видеть, например, и в трактовке «отрыгающего» царя Давида как пеликана: Истомин выбирает неожиданное для привычного к христиан ской символике слушателя «далековатое» значение; вместо и вместе с указанием на Христа пеликан у него указывает – через царя Давида – на всякого правителя, «переваривающего» Слово для своих подданных, монарха-просветителя. Истомин, как мы видим, уверенно выстраивает в «Орации» систему аргументов, которые риторически шаг за шагом ведут слушателя от нарушен ного ожидания полноты и симметрии к парадоксальной реализации этого ожидания в идее коллективной и трисоставной (Иван Алексеевич, Петр Алексеевич и Софья Алексеевна), но потому полной, завершенной, симметричной самодержавной власти.

Литература:

Аристотель: 1996, История животных, Перевод с древнегреческого В. П. Карпова, Под редакцией и с примечаниями Б. А. Старостина, Москва: Издательский центр РГГУ.

Белова, О. В.: 2001, Славянский бестиарий, Москва: Индрик.

Браиловский, С. Н.: 1889, Карион Истомин: (Жизнь его и сочинения), Москва: Типография Л. и А. Снегиревых.

Браиловский, С. Н.: 1902, Один из пестрых XVII-го столетия: Историко-литературное исследование в 2 частях с приложением: (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 18 октября 1895 г.), Санкт-Петербург: Типография Императорской Ака демии наук (= Записки Императорской академии наук по историко-филологическому отделению, т. V, № 5).

Буланин, Д. М.: 1979, ‘Лексикон Свиды в творчестве Максима Грека’, Труды Отдела древнерусской литературы, Ответственный редактор Д. С. Лихачев, Ленинград: Наука, т. XXXIV: Куликовская битва и подъем национального самосознания, с. 257–285.

Иоанн Златоуст: 1899, Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском пере воде, С.-Петербург: Издание Санкт-Петербургской духовной акаде мии, т. 5, кн. 1.

Истомин, Карион: 1981, Букварь составлен Карионом Истоминым, гравирован Леонтием Буниным, отпечатан в 1694 году в Москве: Факсимильное воспроизведение хранящегося в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Ленинград: Аврора.

Истомин, Карион: 1989, Книга Любви знак в честен брак: Эмблематическая поэма в стиле русского барокко, объединяю щая искусство слова и изображения. Преподнесена Петру I и Евдокии Лопухиной по случаю их бракосочетания: Факсимильное воспроизведение парадной рукописи..., Статьи, транслитерированный текст, археографический комментарий и словарная подготовка Л. И. Сазоновой, Москва: Книга.

Киселева, М. С.: 2011, Интеллектуальный выбор России второй половины XVII –начала XVIII века: От древнерусской книжности к европейской учености, Москва: Прогресс-Традиция.

Лодыженский, А.: 1880, ‘Русское посольство в Англию в 1662 г.’, Исторический вестник, т. III, № 11, с. 433–453.

ПБПВ 1889 – Письма и бумаги Петра Великого, Санкт-Петербург: Госу дарст венная типография, т. II.

Погосян, Е., М. Сморжевских-Смирнова: 2009, ‘«Яко азъ на раны готовъ»: Петр I на иконе Таллиннского Никольского храма’, Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение: Новая серия, Редактор тома Л. Киселева, Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, [вып.] VII: К 80-летию со дня рождения Зары Григорьевны Минц; К 85-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, с. 11–37.

Погосян, Е., М. Сморжевских-Смирнова: 2010, ‘«Книга любви знак в честен брак»: Воспитание чувств молодого царя Петра Алексеевича’, Con amore: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой, Составители Р. Г. Лейбов, А. С. Немзер, А. Л. Осповат, Л. Л. Пильд, Т. Н. Степанищева, Москва: ОГИ, с. 519–528.

Погосян, Е., М. Сморжевских-Смирнова: 2011, ‘Екатерина Алексеевна – российская государыня и царская невеста на ревельской иконе’, Пограничные феномены культуры: Перевод. Диалог. Семиосфера: Материалы Первых Лотмановских дней в Тал линнском университете (4–7 июня 2009 г.), Редактор-составитель И. А. Пильщиков, Таллинн: Издательство ТЛУ, с. 117–144.

Сазонова, Л. И.: 1993, ‘Карион Истомин’, Словарь книжников и книжности Древней Руси, Ответственный редактор Д. С. Лихачев, Санкт-Петербург: [Дмитрий Буланин], вып. 3 (XVII в.), ч. 2 (И–О), с. 140–152.

Сазонова, Л. И.: 2006, Литературная культура России: Раннее Новое время, Москва: Языки славянских культур.

Успенский, Б. А.: 1996, ‘Царь и патриарх: харизма власти в России: (Византийская модель и ее русское переосмысление)’, Б. А. Успенский, Избранные труды, 2-е издание, исправленное и пере работанное, Москва: Школа «Языки русской культуры», т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры, с. 184–204.

Феодорит: 1906, Творения блаженного Феодорита, епископа Киррского, 2-е издание, [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, собст венная типография, ч. 3 (= Творения святых отцев в русском пере воде, издаваемые при Московской духовной академии, т. 28).

Harvey, Susan Ashbrook: 2006, Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination, Berkeley: University of California Press.

Pliny the Elder: 1940, Natural History, English translation by H. Rackham, London; Cambridge (Mass.): William Heinemann; Harvard University Press, vol. III: Books 8–11 (= Loeb Classical Library, 353).

Pogosjan, J., M. Smorzhevskihh-Smirnova: 2011, ‘Peter I’s Icon from St Nicholas Church in Tallinn: Iconography and Ideology’, Kunsti teaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture = Studien für Kunst wissenschaſt , kt. 20, nr. 1/2, lk. 191–211.

SOL – Suda On-Line: Byzantine Lexicography (www.stoa.org/sol/).

Staykova, Julia D.: 2009, ‘Th e Augustinian Soliloquies of an Early Modern Reader: A Stylistic Relation of Shakespeare’s Hamlet?’, Literature and Th eology, vol. 23, № 2, p. 121–141.

Willughby, Francis: [1678], Th e Ornithology of Francis Willughby of Middleton in the County of Warwick Esq., Fellow of the Royal Society, London: Printed by A. C. for John Martyn, printer to the Royal Society, at the Bell in St. Paul’s Church-Yard.