Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи

Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas

Ingermanlandia, Estlandia and Livonia in a Church Panegyric of the Petrine Era

скачать...

скачать...

ГЛАВА 4. ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В ЦЕРКОВНЫХ ПАНЕГИРИКАХ ПЕРИОДА 1706 – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1710-ГОДА

4.1. ОТ «НАСЛЕДИЯ» К «ВЗЫСКАНИЮ»: ПОБЕДЫ 1705 ГОДА И ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА НА НОВЫЙ 1706 ГОД.

В 1705 г. театр военных действий был перенесен на территорию Польши и в земли Курляндии, где сосредоточились силы Карла XII. Активная фаза этой кампании пришлась на летние месяцы, когда в армию прибыл царь, а войско было основательно укомплектовано. Главную задачу кампании Петр I определил следующим образом: «искать с помощью Божиею над неприятелем поиск, а именно над генералом Левенгауптом. Вся же сила сего похода состоит в том, чтоб онаго отрезать от Риги» (ПБПВ (3): 362).[112]112. Активная фаза кампании пришлась на летние месяцы, когда в армию прибыл царь, а войска были основательно укомплектованы. Дальнейшие действия русских войск, хоть и зависели от разных обстоятельств, были также четко прописаны: 2) «если от Риги сие неприятельское войско отрезано будет, а в бой онаго принудить будет нельзя <…>, тогда идти за ними, понеже уйти оным в Полшу будет невозможно за препятием Рена и Пайкуля»; 3) «если неприятель сядет в Митаве и Бовске[113]113. Митава – теперь город Елгава, Боуск – Бауска. , <…> облакировать»; 4) «по совершении сего дела итти совсем в Гродно» (ПБПВ (3): 362).[114]114. Все эти пункты вошли в состав документа, составленного Петром I для командующих войсками – Б.П. Шереметева и И.И. Чамберса (ПБПВ (3): 362).

Столица Лифляндии Рига являлась для противника важнейшим опорным пунктом. Не подпустить Левенгаупта к Риге фактически означало – одержать победу над ним. И хотя план царя выполнялся с переменным успехом, в августе русские войска приблизились к намеченной цели: преследуя шведского генерала, они «пришли под самую Ригу» (Журнал 1705: 9). Здесь, как сообщает походный журнал, «Его Величество с три часа был против Кобор-шанца и смотрел на крепости онаго шанца; и тогда из Кобор-шанца палили по наших людех из пушек». Сражение у самых стен Риги не входило в планы царя, и русские «отправили свой путь к Митаве», где находилась «знатная часть пехоты» Левенгаупта (Журнал 1705: 9; Книга Марсова: 45).

В сентябре шведские гарнизоны в Митаве и Бауске при личном участии Петра I были взяты. В Митаве царю достались богатые трофеи, а победе в целом он давал такую оценку: «хотя мы весма не чаяли, что такую жестокую фортификацию, так в скорем времени получить, однакож кроме вящшей трудности чрез милость Божию оная на аккорд взята» (Книга Марсова 1766: 46). В отличие от прежних «фортификаций», которые Петр брал «на аккорд», Митавская была знакома ему еще со времен Великого Посольства. В апреле 1697 г. в столице Курляндии царь пробыл 11 дней, и визит этот оставил в его памяти лишь приятные воспоминания.[115]115. О подробностях пребывания царя в Митаве см.: Гузевич Д., Гузевич И.: 84-88. Тогда Курляндия являлась вассалом Польши, теперь данный статус к ней возвращался стараниями Петра и в соответствии с условиями договора с его «любезнейшим братом, другом и соседом» Августом II (ПБПВ (3): 124-135). В сравнении с предыдущими, победы 1705 г. имели, поэтому, совершенно иные характеристики в документах царя (переписке и универсалах): взятые города «отеческими» уже не являлись, и Петр их «возвращал» не себе, а их законному обладателю королю Польскому (Погосян 2004).[116]116. Идеология побед 1705 г. становится предметом отдельного анализа в статье Е.А. Погосян. См.: Погосян 2004. Такое отношение к победам нашло отражение и в торжествах, им приуроченным. Как отмечает Е. А. Погосян, «в церемониальных шествиях <…> главную роль играл польский король, а не сам Петр. Так, в октябре 1705 г. Август неожиданно встретил Петра, возвращавшегося с войсками в Гродно после удачной операции на Варшавском мосту. По случаю победы царь устроил празднование, в котором Август был представлен „триумфиратором“, и именно ему, как писал Петр Ф.М. Апраксину 30 октября 1705 г., „вышереченного плута (Лещинского) знамена под ноги положили“» (Погосян 2004).

Несколько иной взгляд на викториальные события 1705 года был предложен в проповеди митрополита Стефана на Новый 1706 год. Очевидно, что импульсом для размышлений проповедника в этот раз стали не только события ушедшего года, – такие как союзный договор с Августом II и взятие новых крепостей, – но и те новые перспективы, которые, по мнению о. Стефана, открывались перед царем благодаря этим победам. Преосвященный Стефан все еще остается в рамках так полюбившейся ему темы торжественной колесницы, но теперь берется рассуждать о ее «сугубом пути»: «пути наследия» и «пути взыскания» (Яворский 1702: лл. 74, 78 об.).

Путь наследия – это то, что изначально дано «богатством отеческим», славой «отчичей и дедичной». «Путь взыскания» – путь новых поисков и личных заслуг, путь «честнейший и хвал достойнеший». И хотя оба пути достойные, «путь взыскания вящшую почесть имать» (Яворский 1702: лл. 72, 74). О. Стефан подробно описывает свойства каждого пути: сначала на примерах из Священного Писания, затем – приводя примеры из отечественной истории. Последуем за рассуждениями автора и попытаемся понять, какое отношение к актуальной истории имели концепты «наследного» и «взыскательного» пути, и какую роль они могли играть в идеологии завоеваний на данном этапе войны.

Говоря о «наследном пути», преосвященный Стефан обращается к родословной российских монархов (ведет ее от Мосоха, сына Афетова) и указывает на прямое родство русских царей и королей польских. Согласно логике автора, это родство и кровное, и этническое, поскольку прослеживается через равноапостольного князя Владимира («от него же и на престол королевства Полскаго мнозии просияша») и, вместе с тем, посредством общих предков – славян[117]117. Показательно также, что славян автор характеризует как «взыскателей славы», семя которых «от рода в род тую же силу являет» (Яворский 1702: л. 79 об.). (Яворский 1702: л. 77 об., 79). То есть это, действительно, прочная, «сугубая» связь, идущая сквозь века. В основе ее – общий «корень», который, как отмечает проповедник, «свят». «Аще корень свят, – рассуждает он, – то и ветвии. Всякое древо доброе плоды добры творит <…>, не может доброе древо плод зол творити…» (Яворский 1702: л. 77). Подводя своих слушателей к выводу о том, что российский царь и король польский ветви одного древа, князя Владимира, митрополит Стефан намекает, по-видимому, на недавно заключенный военный союз, а также на то, что «плоды» его будут «добры».[118]118. Тему русско-польских отношений периода предыдущей русско-шведской войны 1656-1658 гг. о. Стефан аккуратно обходит. Напомним, что тогда поляки были в союзе со шведами, поскольку и сами вели войну с царем Алексеем Михайловичем за украинские и белорусские земли. Русско-польская война продолжалась с 1654 по 1667 г., и по ее итогам за Россией были закреплены земли, отошедшие в период Смуты к Речи Посполитой, а также Левобережная Малороссия, Киев, Смоленск. В своей проповеди митрополит Стефан отчасти затрагивает эту тему, когда напоминает о том, что еще князь Владимир «разделил» между сыновьями «пространное свое российское государство», частью которого являлся и Смоленск. Т.е. здесь заключался прозрачный намек на исконно русский статус этой земли (Яворский 1702: 78). Польские властители, однако, не долго занимают внимание проповедника: «что мне в иныя входити страны? – задается он вопросом, – Внутр нас есть царствие в дому имам и видим российскаго рода величие» (Яворский 1702: л. 77 об.).

Все дальнейшие рассуждения сосредотачиваются, поэтому, исключительно на величии российской триумфальной колесницы и ее путях – «наследия» и «взыскания». Уже в самом начале преосвященный Стефан объясняет, что царь Петр не только блюдет свой изначальный, «наследный» путь, но и следует по пути взыскания, ведущему к «бессмертной славе» (т.е. и здесь звучит все та же тема бессмертной славы, что проходила лейтмотивом через предыдущие «Колесницы…»). Проповедник концентрирует внимание на тяжести «пути взыскания», всячески подчеркивая, что Петр I совершает «труды нестерпимыя». В нескольких направлениях, через ветхозаветные и новозаветные аналогии, а также на конкретных примерах из жизни царя, о. Стефан развивает тему жертвы царевой. Так, он вспоминает о камне в пустыне, который источал воду (эпизод из Исхода), и ведет параллель к другому камню – Петру, который готов даже «кровныя токи излияти, паче же душу положити за люди своя <курсив мой, - М.С.>» (Яворский 1702: 82 об.). Обратим внимание на детали сравнения, а именно, на последнюю формулировку – «душу положити за люди своя». Это видоизмененная евангельская цитата («Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (15 Иоан. 13)) и она, вероятно, указывает на жертву царя ради его подданных («за люди своя»). Исходный евангельский текст о. Стефан также приводит, но несколько позднее, когда говорит о том, что царь Петр готов «по словам Христа»: «душу свою положить за други своя <курсив мой, - М.С.>». Здесь, вероятно, заключался намек на «любезного друга» Августа II, ради которого Петр I тоже готов проливать кровь. Теме царской жертвы посвящен и эпизод проповеди, где говорится о тяготах походной жизни – это то, что совершает Петр ради своих солдат, и то, что отличает его от прочих правителей, «яко бытии на бранех не всякому монарху есть обычно» (Яворский 1702: л. 84). Каждый такой пример должен убедить слушателя: царь идет «своим промыслом, своими подвигами» по пути взыскания ради славы российской колесницы.

Вместе с тем, обращаясь к отечественной истории, о. Стефан показывает, что по «пути взыскания» следовали и предшественники Петра I, при которых Российское царство расширялось. Это был путь «преславных» завоеваний. Наиболее убедительным примером митрополиту Стефану представляются здесь завоевания царя Иоанна Васильевича, – о них он рассказывает особенно подробно и колоритно. Описание этих завоеваний начинается с соположения их «многой жатве», что, конечно, должно было напомнить и о триумфальной жатве Петра I (Яворский 1702: л. 79 об.). Дальнейший рассказ строится уже как описание победы над злом: царь смирил «татарскую гордость», укротил «зверообразную агарян лютость», «поверг богомерзкое их иго», пленивших пленил. Именно таким путем Иоанн Васильевич «пристяжа преславно» Казанское и Астраханское царство «с прочими многими». Главную же заслугу этих побед о. Стефан видит в том, что в завоеванной земле царь православную веру «равноапостольне вкорени» (Яворский 1702: л. 80). Не вызывает сомнений, что подобных миссионерских свершений преосвященный Стефан ожидает и от «взыскательного» пути царя Петра I.

На фоне размышлений о «сугубом пути», в заключительной части проповеди, появляется несколько ярких эпизодов, прямо посвященных Лифляндии. Всякий раз Лифляндия предстает здесь в образе несчастной овцы: то похищенной «от стада Российскаго» свейским львом, то заблудшей, найденной и возложенной «на рамена» (Яворский 1702: 86 об.). Все сюжеты о. Стефан строит на хорошо известных текстах Писания, приводя и обширные цитаты из них. Сначала это история пасущего овец царя Давида, который «со лвами <…> боряшеся безбоязненно», затем – евангельская притча о заблудшей овце (Яворский 1702: л.85, 85 об.). И в Давиде, и в добром пастыре о. Стефан видит, прежде всего, царя Петра («Давиде наш Российский»), но вспоминает также и о кавалерах российских, «крепких подвижниках»-воинах, «спасающих» Лифляндскую землю. Они все – «взыскатели» «погибшей овцы» и «добри пастырие самому Христу сообразныи» (Яворский 1702: л.86.). Попутно отметим, что на момент произнесения проповеди образ овцы, спасаемой Давидом от хищения льва, уже являлся частью актуальной идеологии: именно так были представлены взятые в ходе кампании 1704 года города в предисловии к описанию триумфальных врат, построенных в том же году трудами учителей Славяно-греко-латинской академии.[119]119. Тема «неправедного хищения» Ливонской и Ижорской земель являлась одной из центральных в оформлении триумфальных врат 1704 года. «Прехрабрым Давыдом» был назван, конечно, царь Петр (Панегирическая литература 1979: 151).

Вернемся к тексту проповеди. Согласно рассуждениям автора, та территория Лифляндии, что уже завоевана Россией (или, языком проповеди, – избавлена «от хищения свейского лва»), является неотъемлемой частью прекрасного виноградника Господня, т.е. России. Описание «винограда» дано очень подробно, через подборку цитат из 79 псалма, включая и те стихи, что звучат во время Божественной Литургии: «О Боже сил, обратися и призри с небесе и виждь и посети виноград сей, и соверши егоже насади десница твоя» (Яворский 1702: л. 85; Пс. 79: 14–15). О. Стефан не случайно, конечно, обращается к данному псалму: Господь здесь назван пастырем, которому возносится молитва о сохранении виноградной лозы, – Израильского царства, – разоряемого «вепрем» и «дивым зверем», т.е., врагами (Пс. 79; Лопухин 1907: 290). Цитату о вепре и звере о. Стефан приводит тоже целиком: «Озоба и вепрь от дубравы, и уединенный дивий пояде». По типу трафарета, но филигранно и очень искусно образы 79 псалма используются автором проповеди для разъяснения официальной концепции Северной войны. И это весьма показательно: в Петровскую эпоху к тексту 79 псалма как к наиболее близкому и понятному источнику в репрезентации русско-шведской войны обращаются самые разные панегиристы. Цитаты о «призрении» винограда Господом, о вепре и «дивом» звере очень прочно войдут впоследствии в Полтавский цикл церковных панегириков, таких, как торжественные слова о. Феофана Прокоповича, Полтавская служба. О. Стефан, вне сомнения, стоит у истоков этой традиции.

Подводя некоторый итог, отметим: концептуально важным и новым в этой проповеди является разграничение «путей» российской колесницы. Путь наследный оказывается соотнесенным с концепцией «возвращения» отеческих земель, путь взыскания – с концепций завоевания новых. Преосвященный Стефан, очевидно, понимает, что чем дольше длится война, тем большей становится вероятность выхода царя Петра за пределы «отеческих» территорий. Прежняя концепция «возвращения» отеческих городов не соответствует обстоятельствам и условиям новых завоеваний: победы прошедшего, 1705 года, и отношение к ним царя являлись прямым тому доказательством. И хотя в настоящей проповеди о. Стефан тактично наделяет земли польского короля статусом некоторого «общего» праотеческого «наследия», намекает на то, что за это наследие Петр I и Август II могут сражаться сообща (поскольку и враг у них общий), тем не менее, вопрос о статусе дальнейших побед и завоеваний России открыт.[120]120. Здесь стоит отметить, что формально Петр I, действительно, не претендовал на земли Курляндии; герцогство было присоединено к России только в 1795 г. Однако уже в 1710 г., сразу по завоевании Лифляндии и Эстляндии, царь поспешил упрочить связи с Курляндией через женитьбу Курляндского герцога Фридриха-Вильгельма на своей юной племяннице Анне Иоанновне. В том же 1710-м году, во время летней кампании в Прибалтике, между Петром I и герцогом Курляндским была подписана договоренность, согласно которой царь заверял «оберечь Курляндское княжество от тяжестей, связанных с прохождением войск через его территорию» (ПБПВ (10): 617). Петр сдержал слово, составив «Объявление генералитету и офицерам», где напоминал «о ближайшем обязательстве» с «его светлостью князем Курланским» и в жесткой форме повелевал своим войскам «в княжествах и землях владения его светлости на войска наши денежных контрибуций отнюдь никому под опасением нашего гнева и воинскаго суда не брать» (ПБПВ (10): 184). В землях Курляндии, таким образом, Петр старается вести себя не как завоеватель, но как партнер и добрый сосед.

В одном из финальных пассажей, призывая возрадоваться россиян, «тривенечную державу российскую», митрополит Стефан обращается также к «славянам» (чего нет в предыдущих проповедях): «зрите славу вашу славяне!». По всей видимости, это воззвание имеет отношение и к союзникам-полякам, для которых в прошедшем году Петр «стяжал» «наследные» земли. Новый союзный договор меняет идеологический вектор войны и в этом качестве становится объектом постоянной рефлексии в проповеди о. Стефана.

Митрополит Стефан указывает Петру на перспективы расширения Российского государства путем завоевания совершенно новых территорий. О расширении земель со ссылкой на завоевания царя Иоанна Васильевича, преосвященный Стефан говорил, как мы помним, и раньше, в своей проповеди на взятие Нотебурга. Теперь он возвращается к этой теме, настойчиво предлагая Петру сменить прежнюю модель завоеваний, перейти от «возвращения» «отеческого» к «взысканию» нового. В изменившихся условиях войны настоящая проповедь являлась серьезным программным произведением. Война со Швецией продолжалась, и на пороге Нового 1706 года о. Стефан доказывал свою готовность благословлять царя на новые подвиги и свершения.

4.2. 1706-1709 ГГ. В ЦЕРКОВНОЙ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

В период 1706-1709 гг. военные действия на территориях Ингерманландии, Эстляндии и Лифляндии фактически не велись. В качестве исключения здесь можно назвать неудавшуюся попытку Петра I взять Выборг в октябре 1706 г. и регулярные, но не масштабные стычки со шведами в течении Невы в продолжение всего этого времени (ПБПВ (4): 385, 1101; Журнал 1706: 7–11; Журнал 1706-а: 17).

Вместе с тем, к обозначенному периоду относится целый ряд проповедей о. Стефана, посвященных событиям актуальной истории. Среди этих произведений можно выделить две основных тематических группы: проповеди, посвященные государственным преобразованиям Петра I (цикл из трех проповедей, произнесенных в Санкт-Петербурге в 1708 г.) и проповеди, приуроченные к событиям войны, причем не только военным победам 1708-1709 гг. (Лесная и Полтавская), но и измене гетмана Ивана Мазепы (1708 г.). В общей сложности, по сохранившимся спискам, этот корпус насчитывает 8 объемных произведений.[121]121. Приведем список этих текстов в хронологической последовательности: 1) «Три сени от Петра святаго созданныя, прповедническим художеством в похвалу всепресветлейшаго монарха Петра перваго, самодержца всероссийскаго; показанныя всенародне в Петербурге 1708 года, Месяца маia»; 2) «Сень вторая, Моисеови от Петра созданная, яже есть флот морский, в неделю первую по сошествии Святаго Духа»; 3) «Третия сень, от Петра Илии созданная. Яже есть армея сухопутная, июния 29 дня проповеданная» (название первой проповеди в основном тексте нашей работы мы будем использовать для обозначения всего этого цикла); 4) «Слово благодарственное о победе, восприятой над шведами, 1708 году. Сентября месяца»; 5) «Слово перед проклятием Мазепы»; 6) «Трость ветром колеблема, то есть нестаток, непостоянство и жалостная измена гетмана Мазепы. 1708 года, ноября 12»; 7) «Рука Христова, Петру российскому простираемая, похвальным словом всенародне явленная 1709 года. Иулиа 24»; 8) Слово о победе над королем Шведским под Полтавою 1709 года. (Яворский 1804; Певницкий 1874: 78-79; Труды Киевской духовной академии 1865 (3): 499-512) Не вызывает сомнений, однако, что изначально их было больше, и тексты 1706-1707 гг., возможно, до наших дней просто не дошли.[122]122. Такое предположение высказывает и архимандрит Никодим, подготовивший обзорную статью о неизданных проповедях о. Стефана (Никодим 1863: 249-250).

Записи военно-походных журналов свидетельствуют о том, что в период 1706-1708 гг. митрополит Стефан нередко сопутствует Петру в его «военных» маршрутах, находится рядом с царем в Петербурге и принимает самое деятельное участие в тех мероприятиях, что важны для царя. Так, летом 1706 г. в ожидании нашествия Карла XII царь направляется с армией в украинские земли. В продолжение июля и августа он неотлучно находится в Киеве, куда прибывает и митрополит Стефан. Петра I в это время заботит надежность киевских укреплений, а преосвященный Стефан готов оказывать царю поддержку духовную: «и между тем, – сообщается в журнале, – его Царское Величество изволил быть с неделю или больши в Печерском монастыре и смотрел тамо крепости, которая была древнего здания, которую сам изволил сызнова фортефиковать. И праздник Успения Богородицы взяли в Киево-Печерском монастыре, тогда был там Стефан, митрополит Резанский и Министры» (Журнал 1706: 7). Отметим, что в этот же приезд царя в Киев состоялось его знакомство с Феофаном Прокоповичем, тогда еще ректором Киево-Могилянской академии, а впоследствии – проповедником, который с 1717 г. возьмет на себя роль главного церковного идеолога, сменив на этой ниве митрополита Стефана. Летом 1706 г. о. Феофан приветствовал монарха торжественной проповедью в Киевском Софийском соборе (Пекарский 1862 (1): 483–484). И хотя о произнесении «церковных предик» в походном журнале специально не упомянуто, мы можем не сомневаться, что проповеди, составленные в лучших традициях киево-могилянской учености, укрепляли царя в продолжение всего его пребывания в Киеве.

В мае 1708 г., при непосредственном участии митрополита Стефана, Петр совершенствовал другую, не менее значимую фортификацию – Петербургскую. «В праздник Вознесения Христова, – читаем об этом в журнале, – после обедни, заложили в Питербурхе камнем больворк Трубецкаго. И при том был Его Величество, Царицы и Царевны; первой камень положил митрополит Резанской, другой Его Царское Величество, потом и протчие <курсив наш, – М.С.>» (Журнал 1708: 8). Обратим внимание на то, что честь закладки первого камня отдана митрополиту Стефану, хотя и царь находится рядом. Именно в этот день преосвященный Стефан читал свою первую проповедь из упомянутого нами цикла – «Три сени от Петра святого созданные…».

Эта проповедь посвящалась новооснованному городу Петербургу, строительство которого сополагалось проповедником с той «сенью», которую апостол Петр намеревался построить для Христа (Мф. 17:4; Яворский 1874: 505-520; Николози: 39). Две последующие проповеди посвящались созданию Петром армии и флота и были произнесены на день св. Троицы и в день тезоименитства Петра – на праздник св. апостолов Петра и Павла. Все три проповеди обладали совершенно особенным статусом среди остальных произведений митрополита Стефана. Здесь нам остается только сослаться на монографию Р. Николози, где данные тексты рассмотрены как концептуальное и идеологическое единство, и где представлен их подробный анализ (Николози 2009: 39–40, 42–45, 66–67, 82–83, 126–130). Исследователь обращается к риторической и мифопоэтической структуре этого цикла и указывает на его специфику: уже первая проповедь является панегириком, наделенным всеми базовыми качествами для последующего развертывания петербургского текста как системы культурных кодов; «Три сени» Стефана Яворского представляют собой «первую риторизацию Петербурга» (Николози 2009: 126). Согласно наблюдениям Р. Николози, о. Стефан стоял у истоков петербургского мифологического строительства, и его цикл «Трех сеней» стал основополагающим в ряду петербургских панегириков русской литературы (Николози 2009: 40). Три «сени», о которых говорил апостол Петр, став свидетелем Преображения Христа, отождествляются митрополитом Стефаном с уже воплощенным замыслом, «с тремя столпами преобразованной России: Санкт-Петербургом, армией и флотом», а современная действительность «концептуализируется» в этом цикле «как преображение России» (Николози 2009: 82).

С триумфальным для России 1709-м годом был связан новый этап в развитии церковной панегирической культуры. Начиная с 1709 года, получает широкое распространение целый комплекс церковных панегириков, приуроченных к событиям Северной войны и главной победе русского воинства, одержанной под Полтавой. Произведения эти создаются разными авторами и имеют также разную жанровую природу.[123]123. С торжественными проповедями, посвященными Полтавской победе, кроме о. Стефана, выступают также ректор Киево-Могилянской академии о. Феофан (Прокопович), ректор Славяно-греко-латинской академии о. Феофилакт (Лопатинский) и другие церковные деятели. Панегирические посвящения Полтавской победе не ограничиваются, при этом, только жанрами церковного красноречия, но, с созданием Полтавской службы и Синаксаря к ней, распространяются также на богослужебную сферу (Полтавская служба, как мы помним, является полноценным литургическим текстом). Общим их свойством, однако, является то, что каждое из них активно участвует в процессе идеологического строительства вплоть до конца Северной войны. Во многом этому способствует то обстоятельство, что годовщина Полтавской баталии становится частью придворного и литургического календарей, и, следовательно, репрезентация Полтавской победы обретает в официальной культуре (как светской, так и церковной) регулярный характер. Как указывает Е.А. Погосян, начиная с 1710 г. торжества в честь Полтавской победы совершаются ежегодно 27 июня. Царь празднует годовщину Полтавы даже тогда, когда находится в Прутском походе (Погосян 2001: 116, 117-118). Отметим в этой связи, что «полтавский» цикл панегириков с этого времени имеет и свою постоянную доминанту – Полтавскую службу. Кроме службы и исходного корпуса «полтавских» текстов (первые торжественные проповеди, посвященные победе), в официальной культуре 1710-х гг. успешно функционирует и другая группа церковных полтавских панегириков. Это – новые «полтавские» проповеди, приуроченные уже к праздничным годовщинам баталии. Актуальность таких панегириков определялась, таким образом, не только значением победы, но и цикличностью придворного и церковного календарей.

Состав сюжетов, образов, аллегорий, идеологем в полтавских церковных панегириках варьировался, однако при этом он полностью следовал той панегирической традиции в репрезентации военных побед, которая сложилась к 1709 году в проповедях митрополита Стефана. Функциональным новшеством полтавского круга текстов стала форма их бытования: и проповеди, и литургические тексты печатаются теперь крупными тиражами в виде отдельных тетрадей; некоторые панегирики переводятся даже на иностранные языки.[124]124. Так, например, «Панегирикос, или слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе» о. Феофана (Прокоповича) было напечатано, по указу Петра «на славянском и латинском языках, вместе с русскими, польскими и латинскими стихами» (Пекарский 1862 (1): 485). Примеры здесь можно умножить. Сохраняется, конечно, и практика, при которой с печатного экземпляра выполняются рукописные копии.[125]125. Создание и распространение рукописных копий (как проповедей, так и Полтавской службы) практиковалось вплоть до XIX века, на что указывают сохранившиеся рукописные сборники этих текстов и рукописные вклейки (с текстом Полтавской службы) в печатные издания миней XVIII и XIX веков.

Из обширной группы полтавских церковных панегириков к теме нашего исследования непосредственное отношение имеет лишь Синаксарь Черниговского архиепископа о. Иоанна (Максимовича), и это произведение еще станет предметом отдельного рассмотрения в настоящей главе. К полтавскому кругу текстов как к актуальному историческому и идеологическому контексту мы будем обращаться также в процессе анализа произведений второй половины 1710-х гг. Вернемся теперь к хронологии Северной войны и перейдем к событиям 1710 года, на который пришелся итоговый этап завоеваний Петра I в Прибалтике.

4.3. 1710-Й ГОД. «СЛОВО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ….» МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА О ВЗЯТИИ ВЫБОРГА.

Полтавская победа пресекла амбициозные планы Карла XII по вторжению вглубь России; шведская армия была сокрушена, а раненый король отправлен в Турцию. От Полтавы 63-тысячная русская армия направилась в Лифляндию, к Риге, а также в Ингерманландском направлении, где в первую очередь Петр планировал овладеть Выборгом и Корелой (ПБПВ (10): 626). Театр военных действий снова перемещался в Прибалтику. В продолжение 1710 года русскими войсками были завоеваны восемь мощных городов-крепостей: Выборг, Рига, Дюнамюнде, Пернов (Пярну), Кексгольм (по русским летописям – Корела), Аренсбург (Курессааре), Ревель и Эльбинг.

Выборг, Рига и Ревель были, вне сомнения, самыми желанными для царя Петра. Выборг, – важнейшая стратегическая точка, – должен был обеспечить безопасность новоустроенному царскому «парадизу» Санкт-Петербургу со стороны моря. Рига и Ревель, – столицы Лифляндии и Эстляндии, – являлись крупными купеческими портовыми центрами и открывали молодой империи большие возможности на всей восточной стороне Балтийского моря.

Череду побед 1710 г. открыло «взятие крепости Выборга»: гарнизон капитулировал 13 июня после осады, продолжавшейся с конца марта 1710 года. Петр I долго и тщательно готовился к этому «взятию», отслеживал каждый этап осадных работ и лично дорабатывал план штурма, составленный профессиональными инженерами и высшими военными начальниками (ПБПВ (10): 563-564).[126]126. Первоначальный план штурма был составлен в апреле полковником де ла Патриером и подполковником Брилем, генерал-адмиралом Ф.М. Апраксиным, генерал-майорами Р.В. Брюсом и фон Беркгольцем (ПБПВ (10): 563-564). Подробная историческая реконструкция осады Выборга представлена в исследовании Н. Р. Славнитского (Славнитский 2003). Накануне штурма в русской армии держали строгий пост и уповали на Божью помощь, о чем свидетель событий датский посланник Юст Юль сообщал в своих записях: «Ввиду того что штурм Выборга назначен на (завтра), царь на (сегодня) объявил пост. (Воздержание) соблюдалось строго, никто ничего не ел, в церквах и дома день и ночь непрерывно молились, взывая к Богу и прося Его благословения на (победу)» (Юст Юль 1892: 180).

После успешного взятия крепости и принятия ее капитуляции, 14-го июня в город без лишней помпезности въехал царь: «по утру, вошел в крепость полк Лейб-Гвардии Преображенский, с которым и Сам Его величество, высокою Своею персоною, яко Полковник от оной гвардии» <курсив наш, – М.С.> (Журнал 1710: 14). В тот же день Петр отправил множество писем с извещением о победе, среди которых выделяется одно, очень трогательное и теплое, адресованное Екатерине Алексеевне (еще не царице и не официальной супруге, но матери нескольких детей царя и его верной спутнице). Взятие Выборга описано здесь остроумной метафорой, точно выражающей главный итог победы: «…вчерашнего дни город Выборх здался, и сею доброю ведомостию (что уже крепкая падушка Санкт-Петербурху устроена чрез помошь Божью) вам поздравляю <курсив наш, – М.С.>» (ПБПВ (10): 193). В письмах к другим адресатам царская формулировка была более сдержанной: «И тако чрез взятие сего города Санкт-Петербурху конечное безопасение получено». В послании к А.Д. Меншикову основной текст письма был дополнен, во-первых, радостным уточнением, что письмо отправлено: «Не от Выборка, но из Выборка…», а, во-вторых, несколькими распоряжениями, среди которых – просьба привезти певчих (ПБПВ (10): 190, 191). Царь готовился воздать в завоеванной крепости должное благодарение Богу, «чрез помощь» которого победа получена.

Меншиков прибыл в Выборг 17-го вечером, а уже 18-го числа, «по утру рано, Его Величество и Светлейший Князь Меншиков и господин Адмирал ездили в лагерь, где стояли полки, и там слушали обедню; и после обедни был благодарный молебен за одержание победы над городом Выборхом» (Журнал 1710: 14-15). Заметим, что поскольку сначала служилась обедня, и уже после – молебен, в Выборге, очевидно, была установлена походная церковь. Далее в журнале отмечалось, что «по воздаянии Богу благодарения» Ф.М. Апраксину (он с самого начала руководил осадой) «дана кавалерия Святаго Андрея», а после «пошли все к Адмиралу <Апраксину, – М.С.> и тут кушали и сидели даже до самой ночи» (Журнал 1710: 15). В других источниках упоминается также о вручении во время торжеств генерал-майорам Берхгольцу и Р.В. Брюсу нагрудных царских портретов, украшенных драгоценными камнями (ПБПВ (10): 624). Таким образом, Петр спешил отблагодарить не только Господа, но и тех, кто на земле усердно радел о взятии выборгской крепости.[127]127. Судя по составу вызываемых в Выборг лиц (в письмах от 14 июня), «Петр I намеревался отпраздновать взятие Выборга с членами всешутейшего собора» (ПБПВ (10): 624).

Благодарственными молебнами и празднествами победа была отмечена и в других городах, в том числе, и в бывших шведских. Так, например, в Нарве сразу по получении радостного известия, 18-го июня, «всемогущему Богу, молебное благодарение воздали, а потом триумфовали купно с пушечною стрельбою» (ПБПВ (10): 625). Об этом сообщал Петру I обер-комендант К.А. Нарышкин, который с 1704 г. продолжал оставаться незаменимым помощником царя в Дерпте, Нарве и Пскове.

30 июня весть о победе была доставлена в Архангельск, где в это время находился митрополит Стефан. Из ответа царю, написанного архангельским губернатором П.А. Голицыным, нам известно, что «письмо о всемирной радости взятия города Выборха» привез «куриер князь Григорий Чертенской», и что в городе по случаю победы «веселыми сердцы той торжественный праздник отправляли» (ПБПВ (10): 623). Торжества, по всей видимости, начинались молебном, после которого прозвучало «Слово благодарственное о взятии Шведскаго града глаголемаго Выборг», подготовленное о. Стефаном. Текст этого слова сохранился, и у нас есть возможность узнать, какие темы теперь, после столь продолжительного перерыва в победах на Балтике, волновали митрополита Стефана как идеолога царских побед. Согласно примечаниям, помещенным перед темой и в основном тексте слова, оно было прочтено на следующий день, или через день по получении письма от курьера, – то есть у о. Стефана было сравнительно немного времени на подготовку проповеди.[128]128. Так, перед темой имеется примечание: «взят же той град Июня 13 дня: ведомость принес куриер к Архангельскому городу в 30 день <здесь и далее курсив мой, - М.С.>». Затем, в основном тексте митрополит Стефан указывает на субботу как на день получения «ведомости» (при этом, с его легкой руки извещение о победе обретает свойства благой вести): «благополучна и сия суббота, в нюже благовестник государев аки вторый Гавриил от Царя Христа Господня принесе нам радостное благовестие» (Яворский 1804: 250-251). В 1710 г. 30 июня приходилось на пятницу, а суббота, о которой упоминает о. Стефан, являлась уже 1-ым июля. Возможно, весть о победе была доставлена 30-го поздно вечером, и публично о взятии Выборга объявляли утром в субботу. Указание автора на «сию» субботу совершенно определенно свидетельствует о том, что Слово не могло быть произнесено позднее воскресенья, 2 июля.

Темой выбраны слова из послания ап. Павла к Римлянам: «упование не посрамит, яко любы Божия излияся в сердца наша Духом Святым данным нам» (Рим. 5:5). В предыдущих стихах (1-4) ап. Павел говорил о вере во Христа, которая дает благодать, а также о скорбях, которые укрепляют в человеке терпение и надежду. Пятый стих, приведенный о. Стефаном, выражает мысль о том, что еще более, чем скорби, укрепляет «любы Божия», она же – залог будущих благ (Рим. 5:5; Лопухин 1912: 439-440). Следуя этой теме, в продолжение всей проповеди митрополит Стефан намекает на те блага, что Россией уже получены, и рассуждает о тех, на которые и царю, и всему Российскому царству следует уповать, зная о «излиянной» Божьей любви. В контексте всей проповеди под благами понимаются, прежде всего, военные победы над шведами.

О взятии Выборга говорится уже в первом пассаже, и победа эта представлена как «радость по радости, торжество по торжестве», в ряду прочих, полученных от Господа благ (Яворский 1804: 260). Предшествующие радость и торжество – это день тезоименитства царя Петра, отмеченный накануне, 29 июня, «душами и сердцы» его подданных. Митрополит Стефан отдельно подчеркивает, что оба события пришлись на июнь, когда солнце «пребывает во знамении девы». «Знамение же то не ино есть, – поясняет он, – точию преблагословенная Дева Мария, которая есть облечена в солнце, яко ю видел святый Иоанн Богослов» (Яворский 1804: 251). Как мы помним, в слове на Эрестферскую победу «Жена», облеченная в солнце, являлась знамением военных побед, а сюжет Откровения, разработанный в нескольких тематических направлениях, был взят за основу концепции слова. Надо полагать, что в настоящей проповеди образ из 12-й главы Апокалипсиса использован лишь как эмблема петровских побед, поскольку далее никакого развития эсхатологического сюжета не происходит. Более того, митрополит Стефан как будто спешит уйти от образов Апокалипсиса, призывая увидеть Богородицу, облеченную в солнце, в иконах – Владимирской и Тихвинской, празднование которых также пришлось на июнь. Здесь же слушатель узнает, что именно эти, явленные в иконе образы, согревали «сердце Царево и воев его», укрепляли «в мужестве, еже преодолети силе неприятельской и средостение града их разорити и взяти». Само взятие Выборга митрополит Стефан прямо соотносит с покровительством Богородицы и ее «солнцеподобием»: как от «горячности солнечной» появляются гром и молния, так и «мысленное сие солнце <...> Дева Мария соделовает громы, молния, ими же и побеждает врагов наших, яко и теперь в месяце июне сотвори» (Яворский 1804: 252).

Митрополит Стефан не случайно, конечно, так подробно развивает тему присутствия Богородицы и ее покровительства царю Петру, в том числе, явленного через иконы. Выборг изначально определен в проповеди как «Шведский град», а победа над ним уже в самом начале названа «православной»: «благословил Господь венец лета сего, яко даровал в месяце июне победу православную <курсив мой, - М.С.>» (Яворский 1804: 251). В продолжение всей проповеди митрополит Стефан возвращается к мысли о «еретичестве» шведов, фокусируя внимание слушателей на том, что шведы не любят Христа и Матерь Его Пречистую», «ненавидят бо солнца веры благочестивой Христа и солнца Пречистую Богородицу, ибо хулят их, возлюбиша паче тьму, ересь лютерскую, неже свет» (Яворский 1804: 254, 256). Т.е. речь в проповеди идет не просто о взятии шведского города, но о завоевании лютеранского города и «еретического» пространства, куда теперь должна войти Богородица. Обратим внимание также на то, что проповедник говорит о благословении «венца лета»: это слова из молитвы – «Благослови венец лета благости Твоея, Господи», которой открывается молебен на новолетие. И хотя преосвященный Стефан называет здесь «летом» именно время года, посредством цитаты из этого песнопения, летние месяцы, на которые приходится военная кампания, наделяются семантикой полноценного «лета Господня». Причем, если в молебне благословение только испрашивается, то о. Стефан говорит, по сути, о том, что настоящей победой Господь уже благословил военное «лето» Петра I – кампанию 1710 года по взятию шведских городов. И это, конечно, в понимании проповедника, не просто завоевательная кампания, но миссия по утверждению «веры благочестивой» и «благодати Божией» через царя Петра (Яворский 1804: 256).

Показательно, что образ шведского города разработан в проповеди очень подробно, причем в рамках единого с Богородицей-солнцем сюжета. Так, о. Стефан ссылается на 103 псалом, где описывается восходящее солнце, от которого прячутся по логовищам «скимны рыкающии», «то есть львята» (Яворский 1804: 252). В комментарии разъясняется: львята – «министры и воинство» шведского короля, а их логовища – шведские города. Упомянут и главный лев – Карл XII, «побежавши» не в свое «ложе», но в Турецкое. Здесь же красочно рассказана и предыстория побега шведского короля: «рыкаше по вселенной, гордящися о силе своей и о победах и торжествах над многими государствами <…> хотящи <…> Россию нашу восхитити и поглотити» (Яворский 1804: 253). Но тогда «возсиявшу солнцу Пресвятыя Девы и Сыну ея Христу Спасителю», и они послали «лучи благодати своея Христу своему Петру, егоже и укрепи». То есть, царь Петр оказывается проводником божественного света (и одновременно – орудием Божьего промысла), которым и побеждает шведов-львов. И хотя многие из этих львов «побиты» и «яты» (т.е. взяты в плен), есть и такие, кто укрылся в своих логовищах и продолжает там прятаться. Митрополит Стефан призывает Петра все эти «логовища» разорить. Взятие Выборга, где шведы надеялись «скрыться» и «спастись», позволяет ему надеяться, что шведские «скимны» «и в крепчайших логовищах своих, то есть в Риге и в Стокгольме не скрыются, и не удержатся пред силою царскою, данною от Солнца Христа и преблагословенныя Девы Марии» (Яворский 1804: 253).

Таким образом, итогом кампании по взятию шведских городов митрополит Стефан видит не только взятие Риги, осада которой длится уже несколько месяцев и подходит к концу, но и завоевание шведской столицы Стокгольма. Как представляется, для самого Петра идея брать Стокгольм была вовсе не актуальна (по крайней мере, на данном этапе войны таких задач перед собой он не ставил). Вместе с тем, о. Стефан был не единственным из церковных иерархов, кто всерьез размышлял о перспективе завоевания Стокгольма царским оружием (к этому вопросу мы вернемся позднее). В то же время, в самой проповеди мысль о взятии Стокгольма так и остается на уровне пожелания, не перерастая в отдельную концепцию или подробную идеологическую программу завоевания шведской столицы.

Взятие Выборга и другие победы Петра (как свершившиеся, так и последующие) представлены как утверждение правой веры: царь Петр одерживает победы потому, что «любит Христа и Матерь Его, ибо за честь их и трудится». «Кто бо Христа и Богородицу любит, с тем Христос и Богородица суть неотлучно по словеси Христову», – резюмирует о. Стефан (Яворский 1804: 254). Согласно концепции автора, шведские города лишены света истинной веры, и без этого света они – «сосуды скудельничи», которые царь Петр с легкостью разрушает. На царя Петра проповедник снова возлагает особую миссию – завоевать города, чтобы «пронзить» «тьму еретическую светом солнца Христа благодатию Его в тебе <Петре, – М.С.> сияющаго» (Яворский 1804: 256-257). То есть тема «равноапостольных» свершений на завоеванных землях, так отчетливо прозвучавшая в слове на Новый 1706 год, в настоящей проповеди находила прямое свое продолжение.

Важно отметить, что концепция войны, построенная на идее торжества истинной веры, была, конечно, не нова. В данном вопросе преосвященный Стефан опирался на уже существующую и хорошо разработанную традицию церковного военного панегирика, представленного иезуитскими авторами. Как указывает И. Чистович, сборники иезуитских проповедей часто служили для митрополита Стефана тем незаменимым пособием, из которого он заимствовал не только свой метод, но и примеры, и образность, о чем свидетельствуют и прямые ссылки на источники в его проповедях (Чистович 1867: 264-625). В ряду тех авторов-иезуитов, чьи сочинения оказывали непосредственное влияние на о. Стефана, был Антоний Виейра (Vieira), «португальский иезуит, придворный проповедник, прозванный своими соотечественниками португальским Цицероном» (Чистович 1867: 265). Среди его блестящих проповедей были и те, что посвящались военным победам, в частности, «успехам португальского оружия против голландцев в 1642 году» (Чистович 1867: 266). «Еретики»-голландцы противопоставлялись здесь тем, кто находится в «истинной» вере: «проповедник не умоляет Бога о помощи, – комментирует концепцию Виейра И. Чистович, – но требует ее, потому что верные католики португальцы все сделали для славы имени Божия, завоевали столько отдаленных стран, просветили столько языческих народов, свершили столько различных подвигов веры. И потому Бог должен быть к ним справедливым» (Чистович 1867: 266). Нет никакого сомнения, что к схожим аргументам апеллировали и протестантские авторы, если им, в свою очередь, доводилось воодушевлять собственную паству на военные подвиги.

Вернемся к слову о. Стефана и сосредоточим внимание на том эпизоде, где от общего антипротестантского пафоса проповедник переходит к деталям, разъясняя, в чем же конкретно заключается еретичество шведов помимо того, что они «не любят Христа и Матерь Его». «Шведы, – говорит проповедник, – <...> хулят Его <Христа, – М.С.> не веруют, яко в тайнах сам Христос есть, не кланяются пречистому Его образу» (Яворский 1804: 254). То есть, согласно о. Стефану, не признание Христа «в тайнах» – одно из главных заблуждений «еретиков», прямая «хула». Отметим, что вопрос о Таинстве Евхаристии продолжал быть центральным в полемике с протестантами с момента ее начала, и настоящая проповедь – явное свидетельство того, насколько важным и животрепещущим был этот догматический спор.

Принципиально важно и то, что данная полемика выходила далеко за рамки только риторических жанров и сугубо теоретических рассуждений: она облекалась в визуальность, находила отражение в предметах культа и перемещалась в область прямого практического применения. В первую очередь это касалось завоеванных территорий, где в лютеранское пространство, – географическое и сакральное (вспомним отъятые в Дерпте и Нарве храмы), – включалось православное вероисповедание, а с ним и определенные формы материальной культуры, связанные с обрядностью (иконы, иконостас, утварь, облачения).

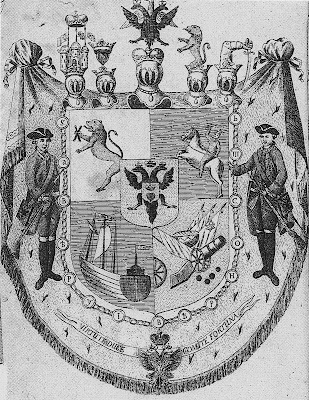

До наших дней, к сожалению, дошли лишь единичные памятники церковного искусства, так или иначе связанные с завоеваниями Петра I. Однако даже то немногое, что сохранилось, свидетельствует о том, что в условиях чужого конфессионального пространства религиозная полемика могла достигать особенной экзальтации, наиболее ярко, при этом, выражая себя в церковном искусстве. Уместно, в этой связи, еще раз напомнить об иконе «Литургия Господня» (Рисунок 17). Написанная в Ревеле через год после его завоевания эта икона очень «предметно» выражала суть таинства Евхаристии, «объясняла» его именно так, «яко в тайнах сам Христос есть». Вместе с тем, иконография этого памятника для православной иконописи была совсем не типична и оказывалась близка к иезуитским иконописным сюжетам, в которых предметом изображения являлись догматы Пресуществления и Евхаристии.[129]129. Подробно об этом см.: Pogosjan, Smorzhevskihh-Smirnova: 194. Для православного человека такая визуализация не имела острой необходимости: слова молитвы Иоанна Златоустого, произносимые перед причастием, – «верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя», – свидетельствовали о Пресуществлении и сами по себе уже выражали и утверждали догмат. Для лютеранского города, который воспринимался завоевателями как пространство еретическое, темное, догмат Пресуществления мог (и, по-видимому, должен был) быть запечатленным в иконописном образе. Молитва Иоанна Златоустого обретала в этом случае не смолкающее звучание, визуальное. Показательно в этой связи, что слова Христа – «Приидите и ядите сие есть Тело Мое» (Матф. 26:26) – и переложение слов евхаристической молитвы – «Приидите и пиите кровь Мою» – вписаны в пространство иконы: в виде белых лент-реплик они исходят из уст самого Христа, стоящего в евхаристической чаше (Рисунок 18).[130]130. Показательно в этой связи, что если историческая и эмблематическая составляющие этого образа были понятны лишь современникам, и сегодня требуют дешифровки, то догматическая составляющая его столь очевидна, что не нуждается в специальных пояснениях.

Следует понимать также, в случае с лютеранским городом не только содержание, но даже и сама форма образа – икона, а также указание на место создания – Ревель (надпись о том, что образ написан в Ревеле, помещена на внешнее поле иконы и прекрасно читается) и прямо, и косвенно участвовали в актуальной догматической полемике. В глазах тех православных, кто вошел в завоеванный город и находился здесь в 1711 г., появление такой иконы должно было, по-видимому, осмысляться как вклад в борьбу с «еретичеством» на завоеванной земле.

Отметим, что среди множества надписей на иконе есть и слова из 9 псалма, которые помещены рядом с царем-Петром, убивающим шведского льва: «„Врагу оскудеша оружие в конец, < и > грады разруши < л еси >: погибе память < его с > шумо < м >“ (Пс. 9: 7). На иконе эта отсылка к событиям библейской истории обретает буквальное значение: под „градами“ следует понимать реальные города, взятые русскими войсками, и Ревель — один из них; это напоминание об успехах русского оружия в Прибалтике» (Погосян, Сморжевских 2009: 28-29) (Рисунок 19). К тем же словам обращается и митрополит Стефан, констатируя сокрушительное поражение шведов в Выборге: «Се ныне падеся оплот града Выборга и есть проход и вход воинству нашему, и врагу оскудеша оружие вконец» (Яворский 1804: 256).

Таким образом, к 1711 году, когда создавалась ревельская икона, в церковной панегирической культуре уже существовал общий цитатный пласт, позволяющий разным жанрам одинаково хорошо и понятно «иллюстрировать» «взыскания» Северной войны. В проповедях разных авторов библейские тексты представлены преимущественно псалмами и цитируются не только отдельными стихами, но и целыми большими фрагментами (более пяти стихов), или же, в виде пространных компиляций. Все эти формы цитации нередко сосуществуют в рамках одного текста. Настоящая проповедь митрополита Стефана – характерный пример в этом ряду: отдельными стихами здесь представлены псалмы 19-й, 20-й, 103-й, 120-й; большая выдержка дана из 17 псалма, а 90-й псалом, являющийся одним из центральных в военных панегириках, приводится почти целиком.[131]131. 90-й псалом не случайно был одним из излюбленных источников цитирования в «военных» проповедях: он не только входил в состав богослужения, но и читался в качестве самостоятельной молитвы при нападении врагов, т.е. имел значение и тематическое, и функциональное.

Как мы уже могли убедиться, помимо общих цитат, существовал также некоторый универсальный набор сюжетов, образов, тем. Все они свободно перемещались из произведения в произведение, многократно повторяясь, либо варьируясь. Говоря о проповеди митрополита Стефана на взятие Выборга, и имея перед глазами икону «Литургия Господня», нельзя не прокомментировать одну из таких «общих» тем, разработанную в каждом случае очень подробно: тему сердца.

На иконе, на гербовом орле вместо традиционного щита помещено сердце со всадником, который поражает копьем Шведского льва. Над всадником надпись – «царь Петр», надо львом читается – «лев». Слева от Петра в гербовое сердце заключены слова: «Да утвердися сердце мое в воли Твоей, Христе Боже».[132]132. Указание на левую и правую стороны даны нами по отношению к зрителю. «Эти слова ирмоса, будучи помещены рядом с изображением Петра I, отсылают и к библейскому "Сердце царево в руце Божией" (Притч. 21: 1)» (Погосян, Сморжевских 2009: 27). В иконе образ сердца многозначен: это и «кавалерское сердце» царя Петра, которое в 1711 г. во время Прутского похода готово страдать за христианскую веру; и сердце, знаменующее любовь подданных к царю; и сердце, взятое с герба А.Д. Меншикова, губернатора Ингрии, Корелии и Эстляндии, указывающее, таким образом, на заказчика иконы. (Рисунок 20)[133]133. Подробный анализ данной темы представлен в нескольких наших совместных с проф. Е.А. Погосян статьях (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2009, Погосян, Сморжевских-Смирнова 2010, Погосян, Сморжевских-Смирнова 2011).

В проповеди на взятие Выборга тема сердца является лейтмотивом. Так, сразу же после слов апостола Петра о сердце, в которое «излияся» любовь Божия (тема слова), преосвященный Стефан говорит о сердце подданных, которое радуется «о тезоименитстве Государя … Петра Алексеевича». Затем многократно упоминается «сердце царево», которое «в руце Божии», и желания которого Бог исполняет («желание сердцу цареву дал еси Господь»), появляется также сердце православных воинов, что согрето Пресвятой Богородицей (Яворский 1804: 251, 252, 255, 256, 257). Один раз в проповеди возникают и сердца врагов, которые оказываются противопоставлены всем остальным сердцам: в сердца врагов «вниде» их собственное оружие (Яворский 1804: 260). Взятие «прекрепкаго града Выборха» митрополит Стефан прямо называет исполнением Господом желания «сердца Царева» (Яворский 1804: 257). В финальном же пассаже митрополит Стефан возвращается к словам ап. Павла, связывая желания «сердца Царева» с «упованием» всех православных на новые победы Петра I: «Уповаем на милость Его <Господа, - М.С.> святую, упование же его не посрамит, и желание сердца Царева исполнит, якоже и в месяце Июне исполнил есть» (Яворский 1804: 260). «Желание сердца Царева» и его подданных было исполнено очень скоро: после взятия Выборга новые победы над шведскими городами следовали в 1710 г. одна за другой.