Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи

Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas

Ingermanlandia, Estlandia and Livonia in a Church Panegyric of the Petrine Era

скачать...

скачать...

ГЛАВА 5. РИГА И РЕВЕЛЬ В ЦАРСКОЙ ПЕРЕПИСКЕ И ЦЕРКОВНОЙ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1710-ГО ГОДА.

В Лифляндии и Эстляндии самыми значительными для Петра победами стали завоевание Риги, «купно с цитаделью», в июле, а также Ревеля, который сдался на милость победителей в сентябре (ПБПВ (10): 223). Капитуляция Риги открыла военную кампанию в Лифляндии и Эстляндии, где оставались еще шведские города: Дюнамюнде, Аренсбург, Пернов и Ревель. В кампании 1709–1710 гг. осада Риги оказалась самой сложной и продолжительной. Сначала планировалось брать город штурмом, и в ноябре 1709 г. сам Петр открыл бомбардировку города, о чем в реляции сообщалось: «ис поставленных трех мартиров изволил сначала сам Его Величество бомбардировать» (Книга Марсова 1766: 102).[134]134. Описание Рижского взятия приводится нами по «Книге Марсовой» — собранию реляций периода Северной войны. Работа над книгой началась в 1713 г. Книга, однако, так и не была завершена: она все время дополнялась и видоизменялась. Кроме реляций, в «Книгу Марсову» вошли также планы взятых крепостей и гравюры с изображением фейерверков в честь Петровских побед. Вскоре, однако, царь решил, что «формальная атака» Риги будет стоить больших жертв, и отдал приказ фельдмаршалу Б. П. Шереметеву приступить к блокаде города. Осада длилась 8 месяцев, и только 4-го июля 1710 г. была подписана капитуляция рижского гарнизона (Книга Марсова 1766: 97–128).

Подготовка к взятию Ревеля, согласно документам Петра, началась еще в декабре 1709 г. (Книга Марсова 1766: 141). Однако к активным осадным действиям под руководством нарвского (а в последствии ревельского) коменданта В.Н. Зотова и генерала-лейтенанта Боура русские приступили лишь во второй половине августа. К этому моменту столица Эстляндии уже не могла надеяться на подкрепление – все территории в округе были заняты царскими войсками. Капитуляцию Ревеля ускорила эпидемия моровой язвы, от которой «начался в городе превеликий мор» (Книга Марсова 1766: 143). Город капитулировал 29 сентября, и это событие завершило процесс завоевания Эстляндии и Лифляндии царем Петром I. Швеция лишились своих надежных оплотов в Прибалтике, а Петр снова надеялся на заключение мира.

Все лето и осень 1710 г. Петра поздравляли с победами его союзники – король Дании Фредерик IV и польский король Август II, воевавшие со шведами на других направлениях. С победами поздравляли царя и его подданные. Благодаря именно этим поздравлениям вокруг каждой из этих побед в официальной культуре фактически сразу образовался круг ярких панегирических сюжетов. Все корреспонденты царя, несомненно, участвовали в процессе идеологического осмысления и репрезентации новых завоеваний Петра I.

Вместе с тем, вопреки сложившейся традиции, в ряду многочисленных панегириков, посвященных главным победам второй половины 1710-го года, не было самых «главных» – торжественных слов митрополита Стефана. Можно было бы предположить, что тексты просто не сохранились, однако переписка о. Стефана с Петром свидетельствует о том, что, по крайней мере, в присутствии царя торжественной проповеди так и не прозвучало – ни на первых этапах празднования побед, ни во время новогодних торжеств, когда традиционно подводились итоги военной кампании уходящего года. Для того чтобы выяснить причины возникновения столь нетипичной ситуации, обратимся к нескольким письмам митрополита, адресованным царю в конце июля и сентябре 1710 г., т.е., сразу по получении известий о победах. Переписка позволит не только понять событийный контекст, но охарактеризовать также тот тематический пласт, который сформировался в эпистолярных произведениях о. Стефана в связи с новыми победами царя.

5.1. РИГА И РЕВЕЛЬ В ПИСЬМАХ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА ПЕТРУ I.

Первое письмо явилось ответом на сообщение Петра I о капитуляции Риги. Приведем сначала исходный текст царского послания:

«Вчерашнего числа получена от господина генерал-фельтмаршала Шереметева ведомость, что рижской генерал-губернатор Сштремберх вышереченной город купно с цитаделью на окорт отдал. А что во оном артилерии, амуниции и прочего получено, о том за краткостию времени объявить не успел […]. И тако сей славны и крепки город с малым уроном чрез Божию помощь от неприятеля взят. И сим поздравляем» (ПБПВ (10), 223).[135]135. За этим текстом, предназначенном не только для личного прочтения, но и публичного оглашения, следовал также постскриптум сугубо персонального характера: царь отвечал на вопрос митрополита Стефана о судьбе его брата, Федора Яворского, задержанного в Киеве на карантин. Карантин в Киеве был объявлен из-за моровой язвы, свирепствовавшей также в Лифляндии.

Теперь рассмотрим ответное послание митрополита Стефана, обращая внимание на отдельные формулировки.

«Всемилостивейший государь, – писал преосвященный Стефан из Москвы 22 июля, – Ваше высокомонаршее премилостивое (о взятии славныя крепкия Риги <здесь и далее курсив мой, – М.С.>) нам, рабам и богомольцам и христоименитому народу, сподобившимся получить писание, коликаго веселия наполнило сердца, несть худым сим и грубым писалом изъяснить, точию глаголем оное: слава Богу, давшему вам победу. Возвеличил есть Господь сотворити с вами и отъяти поношение от сынов израилевых. И вместо отец быша сынове во отмщение крове раб своих пролитыя». (Рункевич 1905: 326). Прервемся здесь и прокомментируем несколько значимых концептов, появляющихся на данном этапе поздравления.

Во-первых, в самом начале митрополит Стефан использует те же характеристики в определении статуса завоеванной Риги, что и Петр: «славный» «крепкий» «взятый» «город», демонстрируя свое внимание и уважение к формулировкам царя.[136]136. Формулировки Петра I и о. Стефана фактически идентичны: «сей славны и крепки город … взят» (Петр) и «о взятии славныя крепкия Риги» (о. Стефан) Т.е. это тот официальный взгляд на событие, который о. Стефан считает необходимым повторить.

Во-вторых, он упоминает о сердцах подданных, исполненных веселия по поводу победы; т.е. тема надежд и сердечных желаний, о которых он рассуждал в связи со взятием Выборга, здесь продолжена. Радость сердца настолько велика, что автор не берется выразить ее простыми словами, но обращается к словам апостола Павла из послания Коринфянам, несколько сокращая и изменяя их: «благодарение Богу, давшему нам победу Господем нашим Иисус Христом» (1 Кор. 15:57) (и в письме: «слава Богу, давшему вам победу»). В новозаветном тексте речь идет о Воскресении, о победе над смертью. Митрополит Стефан переносит эту семантику на военную победу Петра, относит к сформулированной ранее концепции русского воскресения.

В-третьих, в этом же эпизоде звучат слова 125 псалма: «Возвеличил есть Господь сотворити с вами». Весь псалом представляет собой песнь радости «сынов Израилевых» по возвращении из вавилонского плена. О значении этого события в псалме свидетельствуют не только освобожденные («Возвеличил есть Господь сотворити с нами» (Пс. 125:3)), но и сторонние наблюдатели – «язы́ки» («тогда рекут во языцех: возвеличил есть Господь сотворити с ними» (Пс. 125:2)). Митрополит Стефан изменяет исходные псаломские местоимения таким образом, что ставит себя на позицию внешнего, но не чуждого наблюдателя («…сотворити с вами»), что позволяет ему прямо обратиться к Петру и воинству.

Нельзя не прокомментировать в этой связи оставшуюся в подтексте вавилонскую тему. В письме митрополита Стефана напрямую она нигде не звучит, однако характеристики Риги, которые в изобилии представлены уже во второй части письма, включают в себя определенные коннотации, соотносящиеся с вавилонскими сюжетами. Т.е., возможно, о. Стефан намекал таким образом на освобождение Лифляндии от шведского плена. На вавилонских эпизодах мы остановимся далее, а сейчас обратим внимание на последнюю в процитированном отрывке фразу, где о. Стефан пишет об «отмщении», которое сыновья совершают вместо своих отцов. Это опять же вариация псаломского «да увестся во языцех пред очима нашима отмщение крове раб Твоих пролитыя» (Пс. 78:10). По всей видимости, о. Стефан спешит напомнить Петру о предыдущих русско-шведских войнах, а также о попытках завладеть Ригой, не увенчавшихся успехом в предыдущие царствования. Последняя такая осада была предпринята в 1656 г. именно отцом Петра I, царем Алексеем Михайловичем. Тогда осада Риги, длившаяся 50 дней, не принесла никаких результатов. Слова о. Стефана «И вместо отец быша сынове» указывали на то, что царь Петр исполняет долг, который должны были, но не смогли выполнить его предки. Победа Петра над Ригой, состоявшаяся и долгожданная, безусловно, давала повод для таких исторических рефлексий.

Продолжим чтение письма: «Уже и Рыга их славная изрыгнула горестно, яже прежде поглощала сладостно труды людей и наследила многих потентантов богатства». Митрополит Стефан здесь каламбурит в стиле Петра – «Рыга изрыгнула», но, кроме того, говоря о питании Риги, от которого «следятся» «потентанты богатства», он заставляет своего читателя вспомнить о Вавилоне. Согласно тексту Откровения, от пищи «великой блудницы» Вавилона, богатели купцы: «и купца земстии от силы пищи ея разбогатеша» (Откр. 18:3). Все, исходящее от Вавилона, было неправедно и скверно, за что город был жестоко наказан. Из рассуждений митрополита Стефана о «поглощенном» Ригой, тоже следовало, что все это неправедно, отчего и горько, «горестно».[137]137. В 16-й главе Откровения семантика «горького пития» представлена образом чаши «вина ярости гнева» Господня, которую Бог обещает дать Вавилону (Откр. 16:19) В Откровении же многократными восклицаниями: «горе, горе, град великий…» сопровождается рассказ о падении Вавилона. Не вызывает сомнений, что горькая отрыжка Риги, так натуралистически представленная о. Стефаном, должна была вписываться в этот ассоциативный ряд. Сходство Лифляндской столицы и Вавилона читатель мог обнаружить и в том, что в каждом из городов «обретается» пролитая кровь. Как мы помним, описанию Риги в письме предшествуют слова о. Стефана о «крове раб своих пролитыя». В тексте Откровения описание падения Вавилона завершается тем, что в городе «кровь пророческа и всех святых обретеся и всех избиенных на земли» (Откр. 17:18). Сюжету падения Вавилона вторила и заключительная часть письма о. Стефана, где Рига предстает наказанной Богом: «Где твоя Риго, пыха? (т.е., важность, – М.С.) Где твоя Выборг гордыня? Слава Богу, гордых рог сломившему и смиренныя возносящему» (Рункевич 1905: 326). Мы видим, что в одном ряду с Ригой оказывался и предыдущий шведский город, Выборг, тоже «сломленный» Господом.

Несмотря на лаконичность этого поздравительного послания (по объему оно не существенно отличается от исходного сообщения Петра о победе), в нем было намечено множество тематических направлений, которые могли бы вырасти в полноценную и яркую концепцию рижской победы. Очевидно, и царь с нетерпением ждал этого подробного идеологического «комментария» от митрополита Стефана. Впервые торжества в честь военной кампании, в том числе и итоговое Новогоднее, Петр I планировал провести в Петербурге. Без участия главного своего проповедника, о. Стефана, царь не представлял этих торжеств, поэтому, просил митрополита к концу сентября прибыть в Петербург. Как отмечает С. Рункевич, приглашение царя «очень взволновало» о. Стефана (Рункевич 1905: 329). Дело в том, что накануне получения царского письма, в начале сентября, он уехал в Рязань и, как объяснял Петру, не мог никуда выехать из-за «великой скорби» (т.е. болезни), приключившейся с ним. Об этом он так сообщал:

по тому вашего царского величества писанию приказано мне быть в Санкт-Петер-Бурх к последним числам сего сентября месяца <…>. А я, богомолец твой, во скорби своей <...> пребываю. <...> Прошу ваше милостивое пресветлое царское величество, прикажи, государь, для такой моей великой скорби, покамест я получу себе хотя малую свободу, дать сроку, чтобы мне в той скорби в дороге большаго смертоноснаго вреда не принять. А ежели б Божиею милостию я, скорбной, получил себе хотя малую свободу, и к такому вашему премилостивому царскому веселому званию бытии желательно рад.[138]138. Очень показательно, конечно, что физическая немощь определяется здесь снова как «скорбь». Вспомним формулировку Петра о том, как «прежде четыре лета» под Нарвой Господь его «оскорбил», когда Петр говорил об оскорблении как о болезни, уязвлении немощью.

Далее о. Стефан отмечал, что письмо царя получил лишь 24 сентября и, поэтому, из Переяславля Рязанского в Петербург к назначенному его величеством сроку все равно бы прибыть не успел. Подпись, поставленная митрополитом в конце письма, должна была окончательно растрогать царя: «Вашего пресветлейшаго величества верный подданный, раб и подножие Стефан, пастушок рязанский» (Рункевич 1905: 329-330). К такому подчеркнутому уничижению митрополит Стефан прибегал только в тех случаях, когда просил царя о чем-либо важном. Обычно в письмах Петру он подписывался официально, по форме: «Стефан, митрополит Рязанский», либо тепло и по-дружески, непосредственно: «Вашего благородия, моего друга и благодетеля, всяких благ желатель и слуга Стефан, митрополит Рязанский» (Рункевич 1905: 326). Подписываясь «пастушком рязанским», преосвященный Стефан в этот раз рассчитывал на безусловное снисхождение царя, надеясь избежать далекого путешествия и хлопот, связанных с организацией и проведением торжеств на новом месте.

Переписка с царем вскоре возобновилась, поскольку от царя было получено радостное извещение о взятии Ревеля. Приведем текст Петра:

«Извествую вам, что Всевыщший сию кампанию едва несравнителну прошлой даровал, ибо и последней город Ревель генералу-лейтенанту Боуру на окорд здался. Итак и Лифляндия и Эстляндия весма от неприятеля очищена и единым словом изрещи, что неприятель на левой стороне сего Восточного моря не точию городов, но ниже степени земли имеет» (ПБПВ (10): 363).

Как отмечает С. Рункевич, на это послание, о. Стефан отвечал «красноречивым поздравительным собственноручным письмом»:

о взятии города Ревеля писание дошло мене на Рязани, которое любезно прочтеши возрадовахся, яко же радуется кто, обретая корысть многу. И Богу благодарение с торжеством обычным воздахом всенародне в святей соборней церкви на Рязани. Слава Богу, пошло нам на здоровье, егда Ревень или Ревель врачебную вещь, дал нам Бог всемогущий стяжати и о превожделенном мире, и уповаем на Бога, который возмущение волн морских укрочает, яко он же повели ветром шумящим и бури, и будет тишина велия. А вашему Величеству от рода в род безконечная слава и зде, на земли, и, дай Боже, на небеси (Рункевич 1905: 330-331).

Как и предыдущее поздравление со взятием Риги, данное послание заключало в себе множество концептуально значимых смыслов, но, прежде всего, митрополит Стефан спешил поделиться с Петром сведениями, имевшими отношение к их общему делу – празднествам в честь побед. Первым делом о. Стефан спешит сообщить царю, что все еще находится в Рязани. Именно здесь, «на Рязани» совершается и «Богу благодарение с торжеством обычным», т.е. митрополит отчитывается Петру в том, что вся традиционная праздничная обрядность, связанная с победой и прямо зависящая от него, о. Стефана, соблюдена. В ряду этих сведений появляются комментарии, имеющие прямое отношение к панегирической репрезентации победы, формулировкам Петра и некоторому идеологическому осмыслению Ревельского «взятия».

В интерпретации преосвященного Стефана полученная над Ревелем победа, во-первых, наделяется значением большой радости, а, во-вторых, – семантикой «корысти». Т.е. победа – событие, от которого следует ожидать пользы. Здесь же название взятого города превращается в каламбур с медицинским контекстом: Ревель-Ревень. Хорошо известно, что растение ревень, применяли в медицине того времени как средство от разных недугов. Помня о прошлом письме митрополита Стефана с рассказом о его «скорби великой», можно полагать, что Ревель лично для о. Стефана оказывается «врачебной вещью». Вместе с тем, поскольку победа отмечается «всенародне», а автор письма говорит о том, что это лекарство «дал нам Бог стяжати», речь здесь идет также о том, что Ревель должен пойти «на здоровье», т.е. на пользу, всей России. Данный смысл, вложенный в формулировку о. Стефана о Ревеле как лекарстве, являлся удачным переходом к словам Петра «о всеполезном мире». И хотя в царском письме, отправленном лично митрополиту Стефану, слов этих не было, они, тем не менее, звучали в других официальных сообщениях о ревельской победе. Приведем эти слова Петра: «И тако ныне надлежит Господа Бога просить точию о добром мире» (ПБПВ (10): 364).

Митрополит Стефан рассуждает в письме о стяжании «превожделенного мира» через Ревельскую победу, разделяя, тем самым чаяния своего государя и одобряя его планы. Т.е. о. Стефан очень чутко относится к настроениям царя и, как мы видим, незамедлительно корректирует ту стратегическую программу, которую сам предлагал монарху еще совсем недавно, после взятия Выборга. Предложение брать Стокгольм отпадает, как только царь открыто объявляет о своем намерении заключить со Швецией «добрый мир». И теперь даже война в представлении митрополита Стефана из борьбы с апокалипсическими силами и торжеством истинной веры над ними, трансформируется в морскую бурю, которую следует поскорей укротить. Прошение об этом возносится Господу. Таким образом, митрополит Стефан просит Всевышнего совершить для Петра и России то самое, что сделал на Галилейском «море» для своих апостолов, «запретив» ветрам и повелев волнам умолкнуть. (Мар. 4: 39).

Преосвященный Стефан, однако, так и не прибыл в Санкт-Петербург: ни в назначенный срок, ни к Новому году. О том, что было истинной причиной столь пассивного отношения о. Стефана к происходящему, и главное – к настойчивым просьбам царя, – очень точно, на наш взгляд, пишет С.Г. Рункевич, публикатор и комментатор писем митрополита и замечательный исследователь церковной культуры петровской эпохи. Согласно С.Г. Рункевичу, в конце 1710 г. у митрополита Стефана произошел внутренний кризис, надлом. В это время преосвященный решительно настроился уйти от государственных и пастырских дел, которые он как местоблюститель патриаршего престола должен был выполнять. Сам этот статус местоблюстителя, не менявшийся с течением времени (возможно, вопреки первоначальным ожиданиям о. Стефана), с каждым годом все больше обременял его, и вот осенью 1710 года митрополит был готов исполнить свои давние намерения, посвятив себя исключительно Богу и уединившись в монастыре. Вот как характеризует эту ситуацию С.Г. Рункевич: митрополит Стефан, «уехав из Москвы в Рязань, не хотел вовсе возвращаться к своей кафедре. Распространились слухи, что митрополит намерен принять схиму. Положение было настолько серьезно, что заведовавший монастырским приказом и наиболее влиятельный в духовном ведомстве сановник Мусин-Пушкин спрашивал уже у Петра, не следует ли избрать на место Стефана кого иного» (Рункевич 1905: 332-333).

С.Г. Рункевич цитирует несколько таких писем Мусина-Пушкину к Петру, отмечая, что царских ответов на них не последовало. Петр отмалчивался и, очевидно, вовсе не потому, что был безучастен. Он выжидал и надеялся на личную встречу, а также на откровенный разговор с преосвященным Стефаном. В конце января, уже вернувшись в Москву, из Преображенского царь почти умолял о. Стефана: «Честный отче. Зело вас прошу, дабы вы сюды прибыли, понеже зело желаю видеть вас и о всем, что в небытии нашем было, устне переговорить» (ПБПВ (11-1): 46).

Встреча состоялась в феврале 1711 г., накануне нового военного похода и отъезда царя из Москвы к границам Оттоманской Порты. «Тучи возникших недоразумений рассеялись, – сообщает С.Г. Рункевич, – и митрополит вскоре был несколько обласкан крупным подарком государя: он получил «двор с хоромы и с садом» на Пресне и «верхний пруд» с рыбками (Рункевич 1905: 334). Указ Сенату был направлен Петром 6 марта, и, судя по письмам о. Стефана, уже в конце марта преосвященный осваивался на новом месте, снова привыкая к своему «московскому житию» (Рункевич 1905: 334).

Важно отметить, что перед началом Прутского похода о. Стефан произнес в Успенском соборе свою новую проповедь. Поскольку содержание этого произведения не имеет прямого отношения к нашей теме (в центре внимания здесь – война с агарянами), заметим лишь, что проповедь была такой же выразительной, концептуальной и сильной, как и все предыдущие «военные» проповеди о. Стефана. Уже одно только название свидетельствует о том, насколько серьезным и продуманным была эта новая проповедь, обращенная к Петру и всему воинству: «Моисей Российский к свобождению людей христианских от работы египетския, турецкия, Богом избранный, си есть всепресветлейший монарх всероссийский Петр первый, по разрушении турками мира, на техже турков праведную войну воздвизающий, проповедию всенародне в церкви Соборной Успенской в Москве 1711 года, февраля 25 явленный» (Никодим 1863: 255).

Прутский поход был представлен в официальной культуре как освобождение всех христианских народов из-под турецкого ига. Концепция слова митрополита Стефана являлась, по сути, концепцией новой русско-турецкой войны и разъясняла те задачи Прутского похода, которые несколько позднее, в марте 1711 г., были сформулированы также царем в его письмах к потенциальным союзникам. Преосвященный Стефан сделал все от себя зависящее, чтобы в самом убедительном виде донести идею новой войны до своей паствы.[139]139. Подробно о задачах, поставленных Петром накануне Прутского похода и формулировках царя см.: Погосян, Сморжевских 2010: 26-27.

Дальнейшие отношения царя с митрополитом складывались по-разному, и хотя о. Стефан не покинул свой пост местоблюстителя, а позднее, с образованием Синода, был даже поставлен во главу этого нового церковного института, во второй половине 1710-х гг. он все же уходит со своей позиции ведущего идеолога-проповедника. И причина здесь была, конечно, не столько в царе, сколько в самом о. Стефане. Процитируем в этой связи еще один эпизод из исследования С.Г. Рункевича, где сделаны очень тонкие наблюдения относительно взаимоотношений Петра с преосвященным Стефаном: «своею культурностью, образованностью, талантом, он (о. Стефан, - М.С.), несомненно, с первого знакомства возбудил уважение и быть может восхищение Петра. И затем Петр ценил все эти его качества. Но с которой бы стороны он ни посмотрел на Стефана, не мог бы найти, как приспособить его к своему делу: приходилось беречь его, но оставить в стороне. В поход не берут слишком тонких и хрупких предметов, как бы драгоценны они ни были. Стефан не становился патриархом, и Петр со своими преобразовательными задачами оставался опять один» (Рункевич 1905: 331). С утверждением уважаемого нами ученого о том, что Петр не мог «приспособить» митрополита Стефана «к своему делу», можно, конечно, поспорить, поскольку и факты, и переписка, а главное – сами проповеди митрополита свидетельствуют об обратном. Однако С.Г. Рункевич, несомненно, прав в том, что о. Стефан остался в стороне, и переломным в этом нескором процессе стал именно 1710-й год. Некогда четкое понимание насущных политических задач, редкостное умение вникнуть даже в скрытые интенции царя и, наконец, обостренное восприятие актуальных идеологических задач, – все это постепенно притупилось в митрополите Стефане. Показательно в этой связи, что даже после произнесения в начале 1711 г. своей программной проповеди, благословлявшей царя на новую войну, митрополит Стефан уже в конце марта не постеснялся обратиться к Петру с пустяковым хозяйственным вопросом. Он спешил пожаловаться, что подаренный недавно пруд «сам по себе мал и мелок», и что рыба в нем «не живет <…> для тины великой» (Рункевич 1905: 335). О. Стефан просил царя направить распоряжение в Сенат о передаче ему другого «красного пруда», в котором, по-видимому, и рыба водилась, и который сам по себе был краше. Не получив от царя ответа, митрополит Стефан через месяц повторяет свое прошение слово в слово, отмечая также, что уже писал с этой просьбой к царю и настаивая на скорейшем решении этой проблемы (Рункевич 1905: 335). Монарху, сосредоточенному на поисках союзников и составлявшему проникновенные послания «христианским народам, подвластным Турции», решавшему на расстоянии множество внутригосударственных задач первостепенной важности, было, конечно, не до этих хлопот. В конце марта, по пути в турецкие земли, царь чуть не умер, заболев «скорбью такою, какой болезни отроду <…> не бывало» (ПБПВ (11-1): 167). Митрополит Стефан, как будто совсем не стремится поддержать государя в столь сложный момент своим участливым словом, или же пастырским наставлением. Лето приносит царю Прутскую трагедию, и в этот момент о. Стефана снова нет рядом.

В Прутский поход вместе с царем отправился о. Феофан (Прокопович). По-видимому, в обстоятельствах военной драмы его проповеди (а согласно сведениям походного журнала, они произносились в присутствии царя) не произвели на Петра такого же сильного впечатления, какое могли бы произвести проповеди о. Стефана. И хотя именно Феофан Прокопович впоследствии занял позицию первого церковного идеолога, его приезд в Петербург, по просьбе царя, состоялся лишь в 1716 году. Как видим, место, отведенное в государственном идеологическом строительстве для митрополита Стефана, пустовало довольно долго.

Вернемся теперь к событиям лета 1710 г., когда была завоевана Рига, и обратимся к тем трактовкам победы, которые были фактически сразу предложены подданными Петра и составили особый панегирический цикл.

5.2. «СВАДЬБА» РИГИ И ПЕТРА I В 1710-М ГОДУ.

Как и в случае со всеми военными предприятиями Петра, осада и сдача Риги нашли отражение не только в официальных реляциях и указах того времени, но и в активной переписке государя с его друзьями и подчиненными. И хотя Рижской победе, как мы помним, предшествовало не менее значимое в стратегическом плане взятие Выборга, капитуляция Риги нашла куда более яркий и оживленный отклик в переписке подданных с царем.

Корреспонденты Петра не просто дают прямую оценку победе и обсуждают ее результаты. Они описывают взятие Риги иносказательно, выстраивая в своих письмах целый ряд ярких аллегорических образов, объединенных свадебной темой: Петр I предстает в образе жениха, а Рига — в образе девицы-невесты.

Взятие города-девы завоевателем-женихом — хорошо известный древний сюжет, неоднократно привлекавший внимание исследователей. Образ города-девы, восходящий к библейским источникам, являлся уже предметом подробного анализа в ряде фундаментальных работ. Назовем здесь, прежде всего, исследование И. Г. Франка-Каменецкого «Женщина-город в библейской эсхатологии», всесторонне рассматривающее метафорическую связь «города» и «женщины» в библейском и шире – мифологическом и историческом контекстах (Франк-Каменецкий 2004). Укажем на статью В.Н. Топорова «Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте», где анализируются «мифопоэтические аспекты» этого образа (Топоров 1987). На материале русской истории развитие данного образа проследила М. Б. Плюханова, обратившись к анализу «Казанской истории» и посвятив сюжету «взятие города как брак» отдельную главу своей книги «Сюжеты и символы Московского царства» (Плюханова 1995: 190–199).

Рижский свадебный сюжет интересен не только тем, что в ряду аналогичных сюжетов еще не был описан, но и тем, что среди явлений официальной культуры Петровского времени он по-своему уникален. Как мы помним, обычно сам Петр всегда моментально придумывал девиз к событию, который и становился впоследствии основой для дальнейшего панегирического осмысления в памятных медалях, торжествах. В случае же с Ригой-невестой возникновение и репрезентация сюжета в официальной культуре с самого начала принадлежали подданным. Более того, в июле 1710 г. сюжет этот стал центром, вокруг которого образовался целый цикл дополнительных сюжетов и, вслед за ними, новых интерпретаций, связанных со взятием Риги.

Первое письмо о Рижской победе было отправлено Петру Б. П. Шереметевым, который с самого начала руководил осадой города и затем торжественно принимал его капитуляцию. Этот рапорт не сохранился, но сохранилось ответное письмо Петра от 8 июля 1710 г., где Шереметеву царь сообщал: «письмо ваше о сдаче Риги я с великою радостию получил (и завтра будем публично отдавать благодарение Богу и триумфовать)» (ПБПВ (10): 222). Здесь же Петр благодарил фельдмаршала за труды, «взаемно» поздравлял и просил «объявить сие поздравление всем» (ПБПВ (10): 222). На следующий день Петр сообщал о капитуляции Риги первым лицам государства и друзьям в уже известном нам письме, отправленном одновременно не только митрополиту Стефану, но почти пятидесяти адресатам (в числе получателей значились все первые лица государства: царицы, царевны, губернаторы, а также друзья Петра). Фактически сразу последовали и ответные поздравления царю. Однако, кроме переписки Петра, взятие Риги обсуждалось и в переписке близкого окружения царя. В этих письмах и появляется исходный сюжет, который в итоге в доработанном виде был представлен Петру.

«Первоисточником» сюжета стало письмо генерала-фельдмаршала Шереметева Московскому губернатору Т. И. Стрешневу. О Рижской победе фельдмаршал так сообщал в Москву:

Сего июля 4-го числа милостию всемогущего Бога и предстательством Пречистыя Его Матери, молитвой и особом щастием премудраго и премилостивейшаго нашего царя и Государя, княжества Лифлянскаго сия провинция, столичный город Рига которая <здесь и далее курсив мой, – М. С.> никогда никоторыма способами взята не бывала, и называется во всей Европе девицею нерушимою, с которой мне, сироте, Бог благоволил обручиться и взять в невесту на честный окорд и сию викториею милости вашей поздравляю. (ЧОИДР 1861 (1): 205)

Рига, как мы видим, уподоблена «девице нерушимой», а сам Шереметев выступает в роли жениха, который приводит невесту-Ригу к честному браку. Новый виток развития свадебная тематика получала уже у Курбатова, в его письме с поздравлениями Петру.

19 сентября 1710 г. очень близкое к Б.П. Шереметеву лицо, «прибыльщик» Алексей Курбатов, отправил Петру подробное, переполненное эмоциями письмо. Нельзя не отметить, что весь текст поздравительного послания Курбатова от начала и до конца написан предельно высоким слогом. Письмо максимально приближено к тематике церковного панегирического слова тех лет, и, кроме того, в нем в изобилии присутствуют стилистические украшения, сложные метафоры, повторы, восклицания и риторические формулы, характерные для жанра именно ораторского богословия. Ряд эпизодов в письме имеет подчеркнуто акафистную структуру: «Торжествуй, всероссийский храбропремудрейший монархо <…> Торжествуй, наш государь всемилостивейший <…>Торжествуй, самодержавнейший воине <…> Торжествуй <…> всеусерднейший разширителю Всероссийския державы <…>» и т.д. (ПБПВ (10): 648). На примере письма А. Курбатова мы в очередной раз можем убедиться в том, насколько востребованными и, вместе с тем, привычными были образы, темы и даже сложные риторические фигуры торжественных барочных проповедей, вкус к которым, надо полагать, привили москвичам церковные панегирические произведения митрополита Стефана. Вернемся к Риге-невесте.

В ряду пышных поздравлений Курбатов так характеризовал только что завоеванный город: «оный преславноцветущий во Еуропии град, яко дева, никим же рушимая, цвет своего девства подверже под ваши царские нозе». В конце письма, желая государю новых побед, он резюмировал: «<…> дарует всемощество Божие оную преукрашенную во Еуропии славою деву нерушимую со другими грады имети в потомочныя веки под скипетродержавною вашею десницею <…>» (ПБПВ (10): 648). В послании Курбатова очевидна «подмена»: Рига здесь, как и в письме Шереметева, – дева с той, однако, существенной разницей, что женихом ее оказывается не фельдмаршал, а Петр.

О взятии Риги как о вступлении царя с городом в брачный союз пишет в своем поздравлении и давний панегирист царя Андрей Виниус: «от всея крепости души моея желаю, дабы оная преславная во Еуропе порта к высокой власти вашего величества присно и неоторванна была присовокупленна» (ПБПВ (10): 649).[140]140. В одной из предыдущих глав мы расстались с Виниусом на том самом моменте, когда, желая вернуть расположение царя, он предлагал ему подробнейший план новогоднего фейерверка. Несмотря на то, что план этот был принят царем к исполнению, провинившемуся подданному не просто было вернуть доверие Петра: в период с 1703 по 1708 гг. Виниус, обвиненный в хищениях, был отстранен от государственных дел и бежал за границу. В 1708 г. он был милостиво прощен монархом и вернулся в Россию. (Богословский 1948: 200). Виниус использует здесь метафору («присно и неоторванна была присовокупленна»), которая проецируется на библейское представление о браке: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будета оба в плоть едину» (Матф. 19,5).[141]141. Стих (Быт.2,24; Матф. 19,5; Мар. 10, 7–8; 1 Кор. 6,16; Еф. 5,31) звучит в молитве, предваряющей возложение венцов, и в молитвословиях, которые совершаются после возложения венцов на брачующихся (См.: Требник 1708, Библия 1663). Этот стих, многократно повторяемый в чине венчания, вне сомнения, был на слуху у царя – известного любителя и незаменимого организатора брачных церемоний. Показательно и называние завоеванной Риги в тексте Виниуса: «оная преславная порта». Слово «порт» в переписке того времени не имеет четкой грамматической категории рода, поскольку употребляется, как правило, в форме множественного числа — «порты» в значении морские ворота: «выход ис порт», «мимо дацких порт» (ПБПВ (10): 481–482), «в котором городе при портах» (ПБПВ (11-1): 111) и т.д. Виниус использует это слово в форме единственного числа, что сразу же проясняет категорию рода. Так появляется женский род в местоимениях и эпитетах («оная», «преславная») и в самом определении завоеванной Риги — «порта». Даже начало пожелания Петру — это подборка слов в формах женского рода — «от всея крепости души моея». Причем «крепость» здесь — это, конечно, не только сила души, но и крепость-Рига.

Если вспомнить исходное сообщение Петра, то о самой Риге там нигде не говорится в формах женского рода («И тако сей славны и крепки город с малым уроном чрез Божию помощь от неприятеля взят»). Даже название Рига не появляется, — Петром лишь упомянут «рижской генерал губернатор Сштремберх». Однако общий для всех 50-ти адресатов текст в письме к Андрею Виниусу был дополнен такими строками: «И тако уже то пророческое слово за 10 лет, что вместо про патрие пропала Рига, ныне збылось, которым добрым случаем вам поздравляем» (ПБПВ (10): 225). Т.е. Петр напоминает Виниусу о 1700-м годе и о каком-то пророчестве того времени. И хотя в письмах Петра нам не удалось пока найти прямых указаний на это загадочное «пророчество», можно предположить, что фраза Петра отсылает к событиям осени 1700 г.

Тогда, как мы помним, русская армия, только начав воевать со шведами, была полностью разгромлена под Нарвой. При европейских дворах циркулировали разговоры о полном и окончательном поражении России. Еще ранее, в 1700 г., весной, потерпели поражение под Ригой войска союзника Петра — Августа.

Возможно, слова «про патрие» показывают патриотическое настроение рижан, в котором они пребывали «за десять лет», т.е. в начале Северной войны, и Петр реконструирует то, что рижане думали о себе в 1700 году. Показательно, что слова «про патрие» написаны кириллицей, хотя обычно латинские выражения, так же как и иностранные имена и титулы царь пишет латиницей.[142]142. «Моnsieur», «Grot Vader», «Sire», «Kenich» (Ф. Ю. Ромодановскому, А. В. Кикину и др.) Кириллическое написание указывает на определенный семантический сдвиг: «про патрие» потому, что сменился тот, кто теперь говорит этот девиз. Теперь «про патрие» — должна восклицать Россия, для Риги же осталось одно определение «пропала».

Вместе с тем, слова царя могут являться и отсылкой к известной филиграни «Pro Patria», изображавшей девицу-Минерву, сидящую на крепости рядом с коронованным львом, который держит не только меч, но и сноп (Рисунок 21).[143]143. Начиная с XVII в. в России была популярна дорогая голландская бумага для письма с различными филигранями (Лихачев 1891: 79. Рис. 1, 2 из: Лихачев 1891: 254, 252). Исследователи указывают, что в петровских документах и письмах поначалу используется филигрань с гербом Амстердама, которая впоследствии «уступает место знаку «Pro Patria» (Лихачев 1891: 80).

В 1710 г. эта филигрань занимает отдельное место в переписке Петра: она появляется исключительно на тех письмах, которые отправлены царю из Прибалтики. Во всех остальных случаях используется бумага с филигранью «герб Амстердама» (она самая распространенная) и «голова шута» (Кабинет Петра Великого 1710). Такая особенность «прибалтийских» писем не могла ускользнуть от Петра: письма просматривались на свет, поскольку проверялось не только наличие филиграней, но и симпатических (т.е. невидимых) чернил, которыми иногда писал и Петр.[144]144. Царь вообще любил прибегать ко всякого рода ребусам и шифрованию, даже тогда, когда не было прямой угрозы перехвата государевой почты. Показательно в этой связи, что во время Великого посольства 1696–1697 гг. именно Виниус разрабатывал для Петра формулы симпатических чернил. Он же был одним из первых адресатов, кому Петр писал тайнописью из Риги. Наконец, само содержание филиграни «Pro Patria» в контексте взятия Риги оказывалось символическим: лев знаменовал собою Швецию, а девица-минерва подле него — шведскую Ригу, которая «пропала», потому что капитулировала. В контексте уже разработанной темы триумфальной жатвы сноп колосьев в лапах льва оказывался удачным продолжением этой темы: то, чем обладала Швеция, переходит теперь к России. В ряду всех этих аналогий особое значение обретало и изображение, помещавшееся с XIV в. на гербе города Риги: под двумя скрещенными ключами здесь была изображена крепость, охраняемая львом, т.е. изображенное на гербе прямо соотносилось с изображением на филиграни (Рисунок 33). Следует отметить в этой связи, что Виниус долгое время заведовал почтой, которая шла через Ригу в Россию; в Риге он переводил для государя европейскую корреспонденцию и, конечно, прекрасно разбирался в филигранях. Виниус, поэтому, не только распознал намек Петра (филигрань и, очевидно, сюжет герба), но и остроумно обыграл этот намек в своем письме.

Ответное письмо Андрей Виниус пишет на бумаге с филигранью «герб Амстердама». На этой филиграни (она прекрасно просматривается сквозь буквы и, как и прочие филиграни, занимает центральную часть листа) изображены два льва, поднимающие корону (Рисунок 22). Однако и лист бумаги и, соответственно, филигрань перевернуты Виниусом таким образом, что львы повисают вниз головами, задними лапами вверх. Перевернутая корона также оказывается в нижней части листа.

Поскольку в обращении с письмами к царю Виниус всегда аккуратен, — все в его письмах от почерка до бумаги выглядит образцово, — такая «небрежность», несомненно, является здесь намеренной. Как представляется, перевернутая филигрань должна была напомнить о недавнем фейерверке, разработанном Петром и прошедшем в Москве 1 января 1710 г. Фейерверк посвящался Полтавской победе. Один из его сюжетов представлял подвешенного «цепью над табуретом с дорогой подушкой» льва, с подписью: «Да знает правительствовати» (Зелов 2002: 106). Главным же действом фейерверка была сцена, описанная Петром в пояснении к гравюре: к двум колоннам, символизировавшим Польшу и Россию подбирался лев. Он «являл армию шведскую» (ПБПВ (9): 10). Лев приближался к польскому столбу, нагнув его лапой и «являя победу над тем государством», затем направлялся к столбу с короною, «являющей государство российское <…> с намерением таким же» (ПБПВ (9): 10). После этого «явился орел для защищения оного столпа, являющий армию российскую, и оного льва перуном <…> разшиб с великим громом» (ПБПВ (9): 10). Как указывает Юст Юль, сюжет этот был заимствован Петром с рисунка одной шведской медали, где был изображен лев, сокрушавший два, увенчанных коронами столба — Россию и Польшу (Юль 1892: 62).

И хотя перунов под рукой у Виниуса не было, опрокинуть столб с львовой короной (которая, в этот момент становилась шведской) и «подвесить» льва он все-таки мог. Аналогия была тем более очевидной, что на филиграни «герб Амстердама» флаг, увенчанный короной, напоминает массивную колонну с венцом. Отметим в этой связи, что начиная с 1708 г., Виниус не только переводил книги по военному делу и технике, но и составлял для Петра подробный трактат о фейерверках. Как опытный постановщик торжеств Виниус снова демонстрирует свой незаурядный талант сценариста, и явно желая угодить Петру, с легкостью превращает свое послание на бумаге в целое триумфальное действо.

В переписке Петра и Виниуса Рига возникает неоднократно. Здесь можно вспомнить о письмах из Риги симпатическими чернилами в 1700 г. Не возникает сомнений, что Петр готов обсуждать с Виниусом взятие Риги, когда только ему пишет о «пророческом слове». Виниус, однако, в отличие от Курбатова, нигде не говорит прямо о Риге-деве. Отсутствие прямых формулировок о свадьбе у Виниуса и их появление в письме Курбатова объясняется отношением к Риге Петра в разное время. Виниус поздравляет Петра в июле. Петр в это время, хотя и радуется победе, ни на минуту не забывает об оскорблениях, которые Рига в лице своего коменданта Далберга нанесла ему в 1696 г. во время первого знакомства с городом. Великое посольство столкнулось тогда с многочисленными «грубостями», «обидами» и «афронтом», которые вошли в историю как знаменитый «рижский инцидент» (Шафиров 1717: 77–83). Напомним об этом событии, уязвившем царя. В 1696 г. Великое посольство, в составе которого «инкогнито» путешествовал и сам Петр I, встретило в Риге неожиданные препятствия: генерал-губернатор Далберг, угрожая оружием, не допустил русских осмотреть городские укрепления, а квартиры послам выделил за чертой города. Петр был оскорблен, о чем сообщал в своих письмах (ПБПВ (1): 145). Как указывают Дмитрий и Ирина Гузевичи, «в 1700 г. московское правительство в качестве предлога к разрыву со Швецией официально сформулировало жалобы на поведение рижских властей во время пребывания там Великого Посольства, а еще через 17 лет события были описаны их участником П. Шафировым» (Гузевич Д, Гузевич И. 2008: 81). Шафиров включил описание рижского инцидента в свой трактат, составленный по указу царя и являвшийся официальным изложением причин Северной войны (редактировал трактат сам Петр). Рижский инцидент здесь был описан как одна из основных причин начала войны против Швеции (Шафиров 1717: 77).

Ирина и Дмитрий Гузевич высказывают предположение о том, что случившееся с Петром в Риге в 1696 г. вовсе не было лишь формальной причиной для начала военного конфликта, но имело свою предысторию (давних обид и причин) и глубинный смысл. В глазах царя рижский инцидент был, действительно, весомым и значимым для начала войны (Гузевич Д., Гузевич И. 2008: 82-83). Данному предположению вторят и факты, приводимые в монографии М. Лайдре. Исследователь описывает торжественный прием Петра после взятия Дерпта, когда «в ходе застольной беседы Петр, говоривший по-голландски, как бы между прочим заметил, что на самом деле виновником этой войны является не кто иной, как генерал-губернатор Дальберг. И тут его перебил ратман Юрген Шлюттер, воскликнув: „О, Ваше Величество, этот губернатор был весьма почтенным господином!“ Царь пришел в ярость. Чуть позже он признался, что еще немного, и Шлюттеру не поздоровилось бы. „У этого ратмана в груди осталось шведское сердце“, – сказал царь и пообещал оное вытравить. Пастор Гротиан, поведавший об этом инциденте, полагал, что именно с него начались многие беды, постигшие затем Тарту. Но такое объяснение представляется слишком поверхностным», – заключает М. Лайдре (Лайдре 2010: 171).

О том, что Петр не забыл давних рижских обид спустя годы, свидетельствует и его письмо Шереметеву, отправленное 13 июля 1710 г.: «Что же пишете, ваша милость, о Риге, что оная малым лутче Полтавы, правда, вам веселее на нее гледеть как нам было за 13 лет, ибо ныне они у вас, а тогда мы у них были за караулом» (ПБПВ (10): 229).

Неудивительно поэтому, что даже после падения Риги Петр планирует взять дополнительный реванш: он намеренно нарушает условия капитуляции рижского гарнизона «в воздояние их недодержанного акорду и поролю» за все время войны, т.е. в отместку за все нарушенные шведами договоры (ПБПВ (10): 681–682).[145]145. Петр приводит длинный список таких нарушений со стороны шведов (ПБПВ (10): 681–682). В июле, когда Петр разрабатывает коварный план отмщения рижанам, его больше заботит месть, и Виниус в самом начале своего письма вторит настроениям Петра: «благословен Господь Вседержитель, иже правосудне подлейших легче тех гордых рижан, сущих врагов ваших государстих, предал в руце ваши монаршия, кто в гордости вознесенных град вашему величеству покори». (Кабинет Петра Великого 1710: 97)

Курбатов же пишет Петру в сентябре, и он уже очень кратко намекает царю на давние рижские обиды: «Торжествуй, наш государь всемилостивейший, яко взятием преславного града возобновися вся слава всероссийская, некогда чрез него якобы умаленная» (ПБПВ (10): 648). Как видим, связанное с Ригой «якобы» «умаление» славы Российской, читатель мог трактовать достаточно широко, – от неудавшейся осады города царем Алексеем Михайловичем до рижского инцидента Петра, – Курбатов не уточняет, что именно он имеет в виду, но главное – он пишет о Риге уже как о «славном граде» и призывает Петра «торжествовать». Он, кроме того, продолжает мысль Виниуса о «присовокуплении» Риги и использует алллегорию Шереметева о невесте. К этому времени рижский комендант, все шведские офицеры, а с ними «половина здоровых салдат», согласно официальной декларации Петра, уже «удержаны» в русском плену (ПБПВ (10): 682). «Воздаяние» уже состоялось, и Курбатов совершенно своевременно поздравляет Петра именно с покоренной девой-Ригой, бросившей в ноги царю «цвет своего девства».

Виниус не идет по пути прямого уподобления Риги невесте, т.к. его письмо — отклик на слова и июльские настроения Петра. Тем не менее, опытный панегирист развивает мысль царя о пророчестве, прозрачно намекая на то, что Рига все-таки не пропала, а обрела наконец-то истинного обладателя. То, что в письме Виниуса было проговорено на языке намека, вскоре осуществилось на деле: вопреки возобновленному в 1709 г. союзному договору, и надеждам Августа II на то, что Петр I любезно уступит ему Лифляндию с Ригой, завоеванные у шведов территории так и не были переданы Польше. Вся эта земля стала «военным трофеем» Петра I.[146]146. Так, уже в ноябре 1711 г. на запрос о судьбе Лифляндии польского посланника епископа К. Шембека («Понеже его Царского Величества к возвращению провинции Лифляндской Речи Посполитой обязался, того ради надлежит <…> дабы о том царское величество надлежащее определение учинил и всему свету сказал, что он готов все, к чему он трактатами обязался, исполнить») Петр уклончиво отвечал: «Во время сей войны с шведом для общаго безопасения Лифляндии уступить не можно, но надлежит то до учинения мира отложить» (ПБПВ (11-2): 230). План относительно будущего Лифляндии был, конечно, изначально ясен царю, но летом 1710 г. Петр уже готов обсуждать это судьбоносное политическое решение с подданными. Подданные, в свою очередь, готовы демонстрировать Петру свою политическую интуицию.

5.2.1. Источники свадебного сюжета: свадьба Флемминга, «Riga — devicta», триумфальные врата

Почему все-таки разные адресаты Петра так последовательно разрабатывают именно свадебный сюжет? Одним из возможных объяснений может быть история первого рижского невзятия. В 1700 г. Рига не была взята союзником Петра из-за свадьбы саксонского генерала Флемминга. Согласно разработанному плану, его войска должны были внезапно напасть на Ригу. Однако в самый ответственный момент осады Флемминг отправился в Саксонию на собственную свадьбу: он вступал в брак со знатной полькой. Нужный момент был упущен, и из-за «Венусова <т.е. венериного, М. С.> веселия», как писал Петру в тот момент Головин, операция под Ригой была провалена. Петр и его корреспонденты активно обсуждают эту историю в 1700 году, на что указывает переписка Петра с канцлером Головиным (ПБПВ (1): 334). В 1710 г. Петр и Виниус, конечно, тоже вспоминают о свадьбе Флемминга: Рига, которую не взял «в невесты» Флемминг (ведь он не к той «невесте» направился, и не тот «брак» заключил) дождалась истинного жениха.

Свадьба Флемминга могла быть исходной точкой и в построении шереметевской аллегории. Фельдмаршал, довольный собой, прекрасно осознавал: благодаря «несвоевременной» свадьбе саксонского генерала как покоритель Риги теперь прославился именно он, Шереметев. Именно Шереметеву, а не Флеммингу суждено было совершить и «триумфальное вшествие» в завоеванный город. Это событие, возможно, также стало импульсом для создания образа Риги.

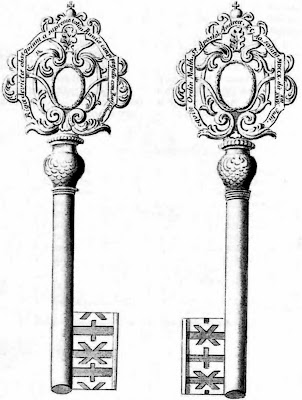

Рис. 23

Ключи, поднесенные Б.П. Шереметеву в Риге (Иллюстрация из книги: Гусев И.Н. Петр Великий и Рига. С. 118, Гусев 2010)

Спустя несколько дней по капитуляции Риги, состоялся торжественный въезд Шереметева в город, «рижской магистрат, при отдании комплимента, поднесли на подушке бархатной 2 ключа золотые» (Книга Марсова 1766: 129). На ключах, изготовленных специально к этому дню и поднесенных фельдмаршалу, была выгравирована следующая надпись по-латыни: «Riga devicta a supremo totius Russiae campi praefecto Com.Boris Scheremeteff, equite ordin.Malth., S.Apostol. Andreae et cet. Anno Salutis MDCCX die 12/24 Juli» (Рисунок 23) Б. П. Шереметев, в совершенстве владевший латинским языком, без труда понимал значение этой надписи: «Рига, покоренная главнокомандующим Всероссийскою армиею Графом Борисом Шереметевым, Орденов Мальтийского и св. Апостола Андрея кавалером и проч. от Р. Х. 1710 г. Июля 12/24 дня» (Бантыш-Каменский 1836: 309; Заозерский 1989: 14).[147]147. Петр оставил фельдмаршалу золотые ключи, поднесенные ему рижанами (Бантыш-Каменский 1836: 309–310). «Рига покоренная» или «Riga devicta» трансформировалась в то, что мы находим в письме Шереметева, — в «Ригу-девицу». Игра со схожим звучанием слов, столь характерная для писем царя и его корреспондентов, рождала красивую аллегорию: Рига — «девица нерушимая» — стала «Ригой покоренной».

В связи с возникновением свадебного сюжета и образа города-девы в 1710 г., нельзя не вспомнить и о более ранних панегириках Петровской эпохи, где и девы, и аллегории брака уже являлись предметом подробной рефлексии. Эти образы были впервые широко использованы при оформлении триумфальных врат 1704 г., установленных, как мы помним, в Москве, в честь первых побед на территории Лифляндии и Эстляндии – взятия Дерпта и Нарвы. Так, «во образе дев» здесь были представлены река Нарва, и город Нарва, которые радовались своему освобождению от «хищения шведского» (Панегирическая литература 1979: 171) Другая «большая картина» на тех же вратах являла освобождение Андромеды Персеем «от зверя морскаго», а из комментария следовало, что картина «Изображает же его царское пресветлое величество, иже свободи Ижерскую землю от неправеднаго удержания свейскаго, аки невесту чистую, богом и пресветлейшими прародителями своими себе обрученную, приемлет в царственный чертог российския державы своея» (Панегирическая литература 1979: 179). Таким образом, и прекрасная дева, и обручение с ней царя, благословленное «пресветлейшими прародителями», и, наконец, царственный брак, – все это были уже тщательно проработанные панегирические сюжеты, конечно же, хорошо памятные всем участникам переписки в 1710 г.

В 1704 г. эти сюжеты знаменовали начало крупных побед Петра I в Лифляндии, и летом 1710 г., по-видимому, такое же значение придавалось взятию Риги. В контексте уже сложившихся в официальной культуре идей, а также памяти о рижской осаде 1656 г., Рига была «обручена» Петру довольно давно, и притом, ни кем иным, как его отцом царем Алексеем Михайловичем.

Процитируем в этой связи довольно объемный фрагмент из исследования Е.А. Погосян, где речь идет о связи «брачных» сюжетов с концепцией Балтийских завоеваний царя Петра:

Тема царя, который "жених есть на царствии своем", присутствует в панегириках уже в 1704 г. "Желаем убо его царскому пресветлому величеству, – читаем в описании новогодних триумфальных ворот, – прекрасную сию невесту, Ижерскую глаголю землю" [Панегирическая литература, 179]. На основании некоторых формулировок в позднейших письмах Петра Екатерине, можно предположить, что взятие Шлиссельбурга имело для царя исключительное личное значение. В 1712 г. Петр пишет Екатерине из Карлсбада: "Поздравляем сим днем – началом нашего авантажу" [ПБПВ XII-2, № 5601]. 11 октября 1718 г. Петр вновь возвращается к этой же теме: "Поздравляю вам сим счастливым днем, в котором руская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключем много замков отперто" [ПРГ, 85-86]. Намеки Петра определенно имеют эротический характер, при этом Екатерина, как уроженка Прибалтики, представляет сторону врагов ("ваши земли"), а супружеские отношения в царской семье спроецированы на военные действия. Екатерина была взята в плен 24 августа 1702 г. [Семевский, 82], а 26 сентября, началась осада Нотенбурга. Можно предположить, что "начало нашего авантажу" относилось именно ко времени осады крепости (Погосян 2004: 152).

На наш взгляд, представленная здесь эволюция брачного сюжета – от панегирической культуры к личной переписке Петра I, – является удачным переходом к рассмотрению еще одного «брачного сюжета», имеющего уже отношение к реальным обстоятельствам личной жизни Петра I. Как представляется, в свадебном сюжете рижского взятия, присутствовал еще один подтекст, на который намекали корреспонденты Петра. Это — история «обретения» царем Марты Скваронской (Скавронской), его будущей супруги Екатерины Алексеевны.

К сожалению, не сохранилось документальных сведений о жизни Екатерины I до момента ее встречи с Петром. Все, что мы знаем об этом периоде ее жизни, восходит к запискам иностранных дипломатов, посещавших Россию в царствование Петра и с жадностью собиравших любые (даже самые невероятные) истории о царской избраннице. Дипломатам оставалось полагаться, конечно, только на те слухи, которые доходили до них из третьих рук, потому как официальные сведения о появлении Екатерины в жизни царя, по понятным причинам, отсутствовали. И хотя данные записи не позволяют нам точно реконструировать события, (поскольку одни и те же сведения рознятся), их несомненная ценность в другом: они отражают взгляд современников на один из важнейших эпизодов личной жизни Петра I.

Среди множества историй Екатерины, записанных иностранцами, особенный интерес представляют для нас записки датского посланника Юста Юля и Франца Вильбуа, француза на русской службе, вице-адмирала. Оба текста близки хронологически к 1710 г. Юст Юль начинает составление своих записок в Нарве, фактически параллельно началу Рижской осады, и его записки позволяют судить о том, какие слухи циркулировали о Екатерине во время взятия Риги. Рассказ Вильбуа ценен для нас тем, что в истории встречи Петра с Екатериной он упоминает Шереметева. Согласно версии Вильбуа, фельдмаршал был первым, кто воспользовался «своим правом победителя, и взял Екатерину в качестве военнопленной» прежде, чем она досталась царю (Вильбуа 1992: 142).

Итак, в сентябре 1709 г. в Нарву прибывает Юст Юль, где ожидает Петра и, кроме прочего, узнает от местных жителей, что будущая царица была взята русскими войсками в плен во время первых побед на территории Лифляндии, а именно, 14 июля 1704 г., когда «Дерпт достался в руки царю» (Юль 1899: 110).[148]148. Об источнике своих сведений Юст Юль пишет следующее: «Этот рассказ о (Екатерине) передавали мне в Нарве тамошние жители, хорошо ее знавшие и знакомые со всеми подробностями (ее истории)» (Юль 1899: 111). В этот день Екатерина венчалась со шведским капралом, и, как записывает Юст Юль: «Когда русские вступали в город (и) несчастные жители бежали от них в страхе и ужасе, Екатерина в полном подвенечном уборе попалась (на глаза) одному русскому солдату. Увидав, что она хороша, и сообразив, что он может ее продать <…>, солдат силою увел ее с собою в лагерь. Однако потом, <…> чтоб избежать зависти, а также угодить своему капитану и со временем быть произведенным в унтер-офицеры, солдат подарил ему девушку. Капитан принял ее с большою благодарностью, но (в свою очередь) захотел воспользоваться ее красотою, чтобы попасть в милость и стать угодным при дворе, и привел ее к царю, как к любителю женщин, в надежде стяжать этим подарком его милость и быть произведенным в высший чин. Царю девушка понравилась с первого взгляда, и чрез несколько дней стало известно, что она сделалась его любовницею». (Юль 1899: 111) Т.е., согласно этой версии, Екатерина прямо из-под венца в городе Дерпт достается Петру.

Весьма характерен и рассказ Вильбуа. В своих записках Вильбуа повествует о том, что Екатерина была обвенчана со шведским солдатом, который, «был вынужден через два дня после свадьбы покинуть свою жену, чтобы уйти со своим отрядом догонять войска шведского короля» (Вильбуа 1992: 142). После отъезда мужа Екатерина осталась жить в доме пастора Глюка, где еще до свадьбы проживала «на положении служанки» (Вильбуа 1992: 142). С семейством пастора Екатерина была взята в плен. Случилось это тогда, когда войска Шереметева вошли в город Мариенбург, который «хотя и был довольно хорошо укреплен», из-за слабости гарнизона в итоге «сдался на милость победителя» (Вильбуа 1992: 142). Именно тогда, вместе с городом Мариенбургом, Б. П. Шереметеву досталась и Екатерина: «узнав, что она была служанкой, он (Шереметев, – М. С.) решил взять ее себе против ее воли <…>. Таким образом, она перешла из дома господина Глюка в дом фельдмаршала Шереметева <…> это расставание, — продолжает рассказ Вильбуа, — являвшееся первой ступенькой ее возвышения, причинило ей в тот момент много огорчений. Она не только переходила из положения свободной служанки в положение крепостной у того народа, которого она не знала <…>, но и, кроме того, испытывала привязанность к семье, в которой она выросла, и ей было тяжело расстаться с нею навсегда». (Вильбуа 1992: 142).

Записки Юста Юля и Вильбуа свидетельствуют о том, что в разных рассказах о пленении Екатерины есть устойчивые элементы, которые появляются и в свадебных сюжетах о Риге: взятие крепости это одновременно и взятие девицы, имеющей отношение к этой крепости. При этом, в рассказе Юста Юля Екатерина — не просто девица, но невеста в подвенечном платье, а у Вильбуа — чужая жена, которая не хочет покоряться завоевателю Шереметеву и быть его «крепостной». Отсутствие точных сведений и единого мнения в вопросе о том, в каком именно городе Екатерина родилась и где была взята в плен, позволяло не только авторам депеш, но и панегиристам соотносить всю территорию Прибалтики с Екатериной. Во второй половине 1710-х гг. эта тенденция превратится в официальной культуре в последовательную программу (инициированную, очевидно, Петром I), по созданию на завоеванных землях некоторого особого пространства, посвященного Екатерине Алексеевне как родившейся в этих землях супруге Петра I.

Так, в Ревеле почти сразу по взятии города появился ряд посвящений царской избраннице. Начало этому процессу было положено, однако, не царем, а светлейшим князем, Александром Даниловичем Меншиковым, губернатором Ингрии, Корелии и Эстляндии, в юрисдикцию которого попадал и Ревель.

Уже в 1711 г. к первому визиту Петра I и Екатерины Алексеевны в завоеванный Ревель Меншиков, как мы помним, заказал икону «Литургия Господня». Здесь Екатерина Алексеевна предстает в образе своей тезоименитой святой, а царь Петр – в образе апостола Петра, стоящего по правую руку от Христа (слева от зрителя). «Святые покровители Петра и Екатерины помещены на иконе по сторонам от государственного герба, то есть апостол Петр представлен здесь именно как святой патрон царя (об этом свидетельствуют и вирши в нижней части иконы), и Екатерина — в симметричной царю позиции, так, как изображали святых патронесс цариц или самих цариц на иконах этого времени» (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2011: 120). В отличие от всех остальных персонажей иконы, св. Екатерина смотрит прямо на зрителя (Рисунок 24), чем сразу же приковывает внимание. Не только расположение св. Екатерины в композиции иконы, особо прописанный взгляд, но и целый ряд других составляющих образа, имел прямое отношение к событиям 1711 г. Тогда, накануне Прутского похода, Екатерина была официально провозглашена Российской государыней и тайно обручена с Петром. Свадебному сюжету иконы «Литургия Господня» посвящена наша совместная с Е.А. Погосян статья, и останавливаться подробно на этой теме сейчас мы не будем (см.: Погосян, Сморжевских-Смирнова 2011: 120). Напомним лишь, что в феврале 1712 г. состоялось официальное бракосочетание Петра I с Екатериной (подготовкой свадьбы, кстати, занимался в Петербурге тоже А.Д. Меншиков), и вопрос о брачных узах царя, открытый еще с 1705 г., наконец-то решился (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2010: 124-125). Благодаря иконе «Литургия Господня», хранившейся в городском храме, образ св. Екатерины, а с ней и Екатерины Алексеевны, как покровительницы здешних земель, был представлен и закреплен на территории завоеванного царем города.

Символическое присутствие Екатерины как в сакральном, так и в светском пространстве Ревеля во второй половине 1710-х гг. было только усилено. Как представляется, этому способствовали события 1718 г., когда после драматической развязки с делом царевича Алексея, Екатерина невольно поменяла статус: теперь она была матерью единственного наследника престола – царевича Петра Петровича. Именно в 1718 г., в июле, Петр приступает к строительству в Ревеле роскошного дворца и парка, которые носят имя Екатерины.

Переместимся теперь в Парадный зал Кадриоргского дворца, чтобы рассмотреть здесь монограмму Екатерины, которая, по замыслу Петра, расположилась прямо напротив его собственных инициалов и символов (Рисунок 25).

Монограмма Екатерины, как и Петра, выполнена золотом по глубокому синему фону. Над ней расположилась прекрасная роза-плафон с девизом-комплиментом «Junicta Arma Decori», что в переводе означает – «Объединенное красой оружие». Так Петр, очевидно, намекал на то, что супруга его не только прекрасна собою, но всегда готова разделить с ним и его «марсовы труды» (Kuuskemaa 2010: 79). И, действительно, Екатерина была первой из российских цариц, сопровождавшей супруга в многочисленных военных походах.[149]149. В 1714 г. военные «подвиги» Екатерины (в числе их – спасение русской армии от позорного плена у реки Прут) будут отмечены особым посвящением: Петр I учредит первый женский орден «Св. Екатерины», девизом которого станут слова «За любовь и отечество». О бесстрашии Екатерины в боевых условиях рассуждал подробно и о. Феофан (Прокопович) в своей проповеди 1717 г. на тезоименитство Екатерины Алексеевны: (Прокопович 1961: 71,74)

Монограмма и эмблема Екатерины были такой же весомой репрезентацией власти и знаком высокого царственного присутствия, как монограмма и плафон-эмблема Петра. Не случайно, поэтому, у эмблемы Екатерины (плафона и монограммы) такое же точно «обрамление» из гербовых орлов и императорских корон, как у царя. Все указывало на то, что она – покровительница и равноправная с Петром хозяйка этих земель.

Показательно также, что монограмма Екатерины украшает ту половину дворца, что смотрела на море и была обозначена в плане как покои царя. Так же и монограмма Петра – располагается в том крыле, что предназначалось для проживания Екатерины. Замыслу государя вторило барочное остроумие: даже тогда, когда Петр не вместе с супругой (в своей половине дворца), ее присутствие ни на миг не должно оставлять его; то же самое происходило с постоянным «присутствием» супруга в покоях Екатерины. Однако такую же присутственную функцию в отсутствии царской четы должны были нести их эмблемы и символы власти, являющиеся и сегодня концептуальными и композиционными центрами Парадного зала.

К этому же времени (1718 г.) относится начало работ над иконостасом для Преображенской церкви Ревеля. Этот памятник церковного искусства будет рассмотрен нами позднее, поэтому сейчас отметим лишь, что икона св. Екатерины помещена здесь в самый центр композиции. Екатерина, связанная своим рождением с этими землями, обретала статус наследницы этих земель (Рисунок 26).

Вернемся к свадебным панегирическим сюжетам 1710-го года. После взятия Риги, летом 1710 г., особое значение для царя вдруг обретает вопрос кровного родства Екатерины Алексеевны с городом Ригой. Фактически сразу по капитуляции гарнизона, Петр составляет распоряжение о поиске родственников Екатерины, возможно, проживающих в городе. 24 июля 1710 г., в письме генералу А. И. Репнину (который только что сменил Шереметева на посту управляющего рижским гарнизоном), Петр писал:

Также посылаю при сем роспись именам Катерины моей сродником: ежели оныя обретаются в Риги, изволь осведомитца и писать ко мне <…> Также их детей и домашних сохранить до времени и отписать об них, есть ли они в Риге.[150]150. 23 июня Петр отправил Б. П. Шереметеву письмо, в котором просил его отправиться из Рижского гарнизона «в Полшу к тем войскам, которые с генералом Янусом обретаются» (ПБПВ (10): 247). В этом же письме Петр велел передать все «управление в городе и над шведским гарнизоном» генералу Репнину. Интересно, что не Шереметеву, а именно Репнину, только вступившему на новый пост, Петр поручает заняться поисками родных Екатерины. Возможно, Петр намеренно не хотел поручать это деликатное задание Б. П. Шереметеву. (ПБПВ (10): 253)

Как в случае с Дерптом и Мариенбургом, крепость Рига оказывалась связанной с «невестой» царя и параллель «взятие Прибалтийской крепости — взятие Екатерины» становилась весьма актуальной.

Сюжет с Ригой — яркий, но далеко не единственный пример того, насколько стремительным и интенсивным было идеологическое строительство, связанное с балтийскими завоеваниями, и какими разнообразными и утонченными были его формы. Приведем в качестве иллюстрации центральный плафон Парадного зала Кадриоргского дворца (Рисунок 27). Здесь, по распоряжению Петра I, из «Метаморфоз» Овидия живописно запечатлена история богини Дианы и Актеона, – дерзкого юного охотника, наказанного богиней (Актеон подсматривал за купанием богини и ее нимф, был превращен Дианой в оленя и загрызан собственными собаками).

К 1718 г., когда Петр начинает строительство дворца и выбирает сюжеты для его оформления, в светской панегирической культуре уже существует устойчивая традиция изображения России и ее военной мощи в образе богини Дианы. Именно так, например, Россия была представлена на одной из картин уже упоминавшихся нами триумфальных врат Славяно-латинской академии в честь побед 1704 г. Здесь богиня Диана спасала от уст львовых свою прекрасную нимфу. Надписи поясняли смысл аллегории: богиня Диана – Россия, лев – Швеция, спасенная нимфа – Ижорская земля с ее крепостями и городом Нарвой. Вариация этой же темы получала развитие и в следующей росписи врат, где в образе «дев-водоносов» были представлены Нарва-город и Нарва-река, спасаемые Россией от шведского «хищения» и погибели. (На Кадриоргском плафоне девы-водоносы тоже представлены – это пять нимф, которые устремляются к источнику). Чем дольше длилась Северная война, тем больше «нимф» становилось у «России-Дианы». К началу строительства дворца все города и земли Ингерманландии, Лифляндии и Эстляндии были полностью завоеваны Петром. В мае 1718 г. Россия начинает со Швецией переговоры о мире. Для Петра I триумфальный исход войны уже полностью очевиден, и история Овидия о наказанном Дианой Актеоне (короле Шведском) имеет, конечно, особую актуальность.

Рассмотрим также оставшиеся малые плафоны Парадного зала, которые, как и плафоны-эмблемы Петра и Екатерины составляют тематическую пару и расположенны симметрично, друг напротив друга. Это – изображение лилии (Рисунок 29) и ласточки (Рисунок 28). В православной традиции лилия, или «крин» – райский цветок, символизирующий также чистоту истинной веры. Этому вторит и девиз плафонной росписи – Candore Omnia Vincit («Чистотою все победимо»). Ласточка на противоположном плафоне, согласно девизу над ней, «возвращает лучшие времена» (Et Tempora Laeta Reducit). В эмблематической культуре «умирающая» на зиму и «воскресающая» весной ласточка символизировала воскресение (Погосян, Сморжевских-Смирнова 2010-а: 528). Можно полагать, что в контексте лютеранского пространства, лилия и ласточка олицетворяли чистоту веры российских монархов и утверждение православия, а в случае отдельных городов – возрождение православия на завоеванной земле.

Отметим, что эскизы всех четырех эмблем были «созданы Жаком Балли (1629-1679) в 1665 г. и предназначались для восхвалявших правление Людовика XIV гобеленов <…>. Изначально ласточка и роза символизировали весну, лилия и сноп колосьев лето» (Кадриоргский дворец 2008: 21) Кадриоргские плафоны вторят этой «сезонной» тематике, и в оформлении Парадного зала тема весны и лета поддержана также лепниной: камины украшены прекрасными вазами с подснежниками и подсолнухами (Рисунок 30). В полном соответствии с барочной традицией, каждый из этих цветов обладает символическим значением. Так, уже на фронтисписе первого русского издания книги «Символов и эмблематы», в 1705 г., над портретом Петра I изображалось солнце, а подпись – «всегда и везде подобен» – уподобляла монарха небесному светилу. Надпись же над портретом Петра «Красота и защищение от него» дополняла общий смысл эмблематической композиции (Рисунок 31).

В Парадном зале Кадриоргского дворца камины с цветочным декором расположены на той же вертикали, что и монограммы Петра и Екатерины; нет никаких сомнений в том, что тематика каминной лепнины была также тщательно подобрана и согласована с Петром, как и все остальные детали самого главного зала императорской резиденции в завоеванном Ревеле. Тогда, в полном соответствии с эмблематическо-панегирической традицией, подсолнухи должны были указывать на Петра I – нового хозяина здешних земель. Подснежники, традиционно символизирующие «цветущую весну», в этом контексте, по-видимому, знаменовали «окончание тяжкой зимы свейской неволи», – как представлялись блага для завоеванных Петром земель идеологами-панегиристами (Панегирическая литература: 168).

На данном этапе исследования идеология завоеваний Риги и Ревеля была рассмотрена нами преимущественно на материале светской панегирической культуры. К освещению этой же темы, но с привлечением собственно церковного панегирического контекста, мы перейдем в следующей части нашей работы.

5.3. РИГА И РЕВЕЛЬ В СИНАКСАРЕ О. ИОАННА (МАКСИМОВИЧА): КОНЦЕПЦИЯ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ» ГОРОДОВ.

Отсутствие деятельной инициативы со стороны митрополита Стефана было сторицей восполнено в панегирической церковной культуре 1710-го года трудами земляка митрополита – известным церковным иерархом, талантливым писателем и просветителем о. Иоанном Максимовичем. Иоанн Максимович был одним из самых просвещенных архипастырей петровского времени. Получив образование в Киево-Могилянской коллегии, преподавал в ней, а позднее основал в Чернигове Духовный коллегиум и типографию (Николаев 1999). Он являлся автором и переводчиком целого ряда стихотворных и прозаических текстов. Среди них – богословские, просветительские и панегирические сочинения, многие из которых вошли в личную библиотеку Петра. В начале декабря 1710 г. о. Иоанн напечатал в Черниговской типографии отдельной книжицей Синаксарь собственного авторства, составленный к Полтавской службе.

Документальные сведения о том, являлся ли Синаксарь таким же «заказом» Петра как Полтавская служба, или же стал личной инициативой Черниговского архиепископа, отсутствуют. Очевидно работу над текстом о. Иоанн начал в конце 1709 г.; в течение следующего года, по мере поступления известий о победах в Прибалтике, он дополнял Синаксарь новыми эпизодами и закончил его вскоре после капитуляции Ревеля.[151]151. Реляция о взятии Ревеля была опубликована 26 октября 1710 г. в Москве в газете «Ведомости». Данное произведение представляет собой один из этапов формирования идеологии балтийских завоеваний и, в особенности, тех прибалтийских городов, что были завоеваны царем Петром после Полтавы. Синаксарь, описывающий историю праздника (в данном случае, историю этой победы), являлся, как и Полтавская служба, уникальным литургическим произведением.

Открывается Синаксарь замысловатым вступлением, где рассказывается о семи «начальнейших» ангелах. Они предстоят Престолу Божьему и хранят «Великую Тайну Цареву», которая сокрыта до времени. О тайне знает и автор Синаксаря. В назначенный день он должен «открыть» эту тайну людям: «Благо во правду есть тайну цареву хранити, и аще в свое время на всенародную ползу открытися: несть бо тайно, еже не явится, ниже бысть потаенно, но да прийдет въ явление» (Максимович 1710: 2). Полтавская баталия оказывается тем моментом, когда «Царя Вышнего Тайна» открылась. Синаксарь же должен огласить и разъяснить эту Божественную тайну людям: «Внемлем таинственному делу Божию, дело Божие открыти и исповедати честно есть» (Максимович 1710: 3). Архиепископ Иоанн нигде не сравнивает себя с Иоанном Богословом, а свой текст с Откровением. Но эта аналогия возникает: Иоанн – зритель Божественной тайны и ее провозвестник; в контексте Откровения строится и дальнейшее описание Северной войны.

Начинает о. Иоанн с рассказа о Карле XII, в котором читатель постепенно должен распознать черты апокалипсического зверя. Шведский король и в знаке своем, и в деяниях лев, – пишет о. Стефан, – он «несытыми звериными устами» хочет «всю поглотити Европу» (Максимович 1710: 3 об.). Этот лев бродит по земле и «ужасный глас испускает», звери же, обретающиеся в округе, «аки мертвии от страха припадают и себе доброхотне въ снедь его змеиной предают гортани» (Максимович 1710: 3. Курсив мой. – М.С.).

Далее появляются прямые цитаты из 13 главы Откровения с описанием апокалипсического зверя: «подобен рыси, ему же нозе яко медведи, и оуста его яко оуста лвова, и чудися вся земля вслед зверу: и кто может ратоватися с ним, и даны быша ему уста глаголюща велика и хулы. Рысь хитростию, ласканием и коварством премногих вовсюду прелстивый и умертвивый». Здесь же автор поясняет: этот образ был открыт ему «как Тайн Божественных зрителю» (т. е. как и Иоанну Богослову). В конце эпизода дается как будто бы не мистическая характеристика льва, однако и она может быть прочтена в Апокалиптическом ключе: лев «пространные широкие Царства, Княжения и преизобильные страны устраши и к поклонению принуди. Кий град или кий дом его высокохищной многоочитой укрыся несытости?» (Максимович 1710: 4).

В данном контексте появляется Петр I – как избранный и хранимый Богом царь, а также Россия – как единственное спасаемое Богом царство, не поклонившееся зверю. Читатель узнает о том, что православный царь Петр начинает со зверем войну, сражаясь и на суше, и на воде и одерживая победы. В назначенный Богом день происходит решающая битва, – Полтава, – и вершится Божие правосудие. Шведский лев здесь прямо называется «вселукавым змием», и в описании битвы опять появляются мотивы из Апокалипсиса, уже известные нам по проповедям митрополита Стефана (Яворского).

Полтавская битва разворачивается перед читателем Синаксаря как мистическое видение в ряду невероятных, но, вместе с тем, хорошо узнаваемых образов и метафор. Так, у «свейского змия» есть два крыла, с помощью которых змий «многия прилете страны» для того, чтобы их «похитить»: «Сиесть Полскую, Литовскую, Саксонскую и прочих многих неповинных» (Максимович 1710: 17). Под Полтавой же змий «всуе распростре криле свои», напрасно и «гортань адским ядом исполненну отверзе». Петр поразил его «не в едино крило», но в оба – в кавалерию и инфантерию. Итог сражения – «змий свейский» «пострелен» царем Петром и «невостанет никогда». Заканчивается эпизод полной драматизма сценой: «Змий, – пишет Максимович, – поражен, ослаб, истощен, под ноги его Царского Величества паде, <…> оружием его царского пресветлого величества змииное тело под ногами победителя умерщвленно» (Максимович 1710: 18). Важно, что помимо первоисточника, – текста Откровения, – описание это восходит и к тексту Полтавской службы, где Полтавская битва и победа тоже описывается цитатами из Апокалипсиса.[152]152. Об отсылках к тексту Апокалипсиса в Полтавской службе см. [Погосян, Сморжевских: 16–19]. Эпизод этот легко соотносится и с визуальными рядами – гравюрами Леонтия Тарасевича и Михаила Карновского, которые посвящались победам Петра и были широко распространены (Рисунок 32), а также с традиционными иконописными сюжетами, представлявшими Архангела Михаила («Архангел Михаил сковывает сатану») и св. Георгия («Чудо святого Георгия о змие»).

Последняя аналогия становилась тем более очевидной, что в Синаксаре, в эпизоде о погибели змия упоминается пещера: тело змия мертво, а душа, «сиесть король» Карл XII, ушла в пещеру – «в Оттоманский лунный вертеп» (Максимович 1710: 18). В упомянутом иконописном сюжете «Чудо св. Георгия о змие» место обитания змия представлено в виде пещеры. Уместно напомнить в этой связи, что в 1711 г., через год после издания Синаксаря, царь Петр будет изображен на иконе Литургия Господня почти так, как представил его Максимович – в виде всадника, повергающего копьем адского льва-змия (Рисунок 19).

Вернемся к тексту Синаксаря. Автор подробно рассказывает о том, что Петр I побеждает врага силой истинной православной веры и знамением честного креста. «Крест Господень» Петр имеет на сердце «аки печать», – пишет о. Иоанн, – очевидно, в противоположность печати «зверя», которой отмечены все, ему поклонившиеся. (Максимович 1710: 22). «Кресту Господню» возносится здесь целый гимн с цитатами из молитвы «Честному кресту» и 90-го псалма, т.е. здесь перед нами выстраиваются все те же темы, сюжеты, образы, и концепты, что и военных проповедях митрополита Стефана.

Далее следует описание Полтавского триумфа, а также городов, которые триумфуют – Киева и Москвы. Это города, связанные с царем Петром «кровными узами». Они представляют в Синаксаре пространство «своих» городов, которому затем будет противопоставлено «чужое» завоеванное пространство, – города, принадлежавшие шведскому льву.